最終回である。3年以上のお付き合い、ありがとうございました。連載タイトルでいうと、文学散歩の趣きだが、実際はもう少し広い領域の〝散歩〟となった。歴史、社会問題、都市論ほかなんでもありのエッセイに勝手にしてしまったのだが、最後も〝鉄道もの〟のようなフリをして、いろいろ述べるといういつもの仕儀でいきたい。

2021年3月10日、西武池袋線東久留米駅西口のローターリーに、マンガ家手塚治虫の代表作のひとつ『ブラック・ジャック』の主人公像が設置され、その除幕式がおこなわれた。手塚治虫は1989年に亡くなっているが、晩年の約10年、東久留米市に住んでいたという縁があり、東久留米市のまちおこしに〝一肌脱いだ〟かたちになっている。

前回、東久留米市にある旧石器、縄文、江戸にまたがる「川岸 (かわぎし) 遺跡」についてレポートしてあらためて感じたのは、この地にある古代遺跡の多さである。東久留米市は都内で唯一「平成の名水百選」に選ばれたこともあり「水のまち」を謳っているが、その自慢の川沿いには、ことごとく遺跡があるといっても過言ではないだろう。

2008(平成20)年6月、東久留米市の落合川と南沢湧水群が「平成の名水百選」に入った。この「名水百選」入りがあって、いまでこそ東久留米市は〝川のまち〟とか〝水のまち〟と言って違和感がないが、ここにいたるにはかなりの紆余曲折があった。ものごころがついたときから東久留米市(当時は久留米町だったが)に半世紀以上住んでいる者として、川の「死と再生」に関する話を記しておきたい。

「川岸《かわぎし》遺跡」というのは、東久留米市の旧石器時代、縄文時代、江戸時代にまたがる重層遺跡である。落合川が黒目川に合流する地点のすぐ右側に位置する。ヤオコー新座栗原店の真裏にあたり、落合川を挟んだ対岸には東久留米のスポーツセンターがある。

今回も東京を南北に走る2つの道について述べたい。2本立てになっていて、前半は国道16号線で1990年代、近過去が舞台。後半は鎌倉街道の続きで、『太平記』の世界を散歩する。

東京には環状になった交通路がたくさんある。たとえば環状8号線。しばしば渋滞している印象があり、あまりいいイメージはないが、これはどこまで続いているのか? と考えてみると、ちょっと謎めいてこないだろうか。前回の「武蔵野線」「16号線」に続いて、都心から武蔵野地域にかけて南北に縦断する交通路について考えてみたい。

2カ月も休んでいたのに、またも横田基地の写真からのスタート。まずはPFAS(有機フッ素化合物の総称)汚染問題の続きを述べたいので、お付き合いいただきたい。

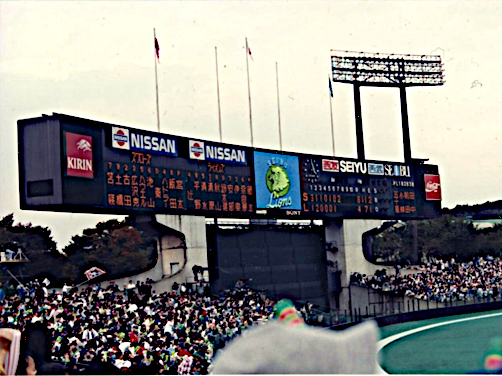

西武鉄道グループが、低迷していた福岡のクラウンライターライオンズを買収、「西武ライオンズ」(現埼玉西武ライオンズ)とし、本拠地も埼玉県所沢市に移すことを発表したのが1978年10月のこと。そして翌79年4月14日、新球団の新たなホームグラウンド「西武球場」(現ベルーナドーム)のこけら落としゲームが開催された。これは日本のプロ野球にとって大きな意味をもつ出来事だった。同時に、西武線沿線にプロ野球のチームがやってきたことは、その住民にとって野球にとどまらない文化的意味があったといえる。それから40数年、西武ライオンズをめぐるあれこれの事象を記してみた。

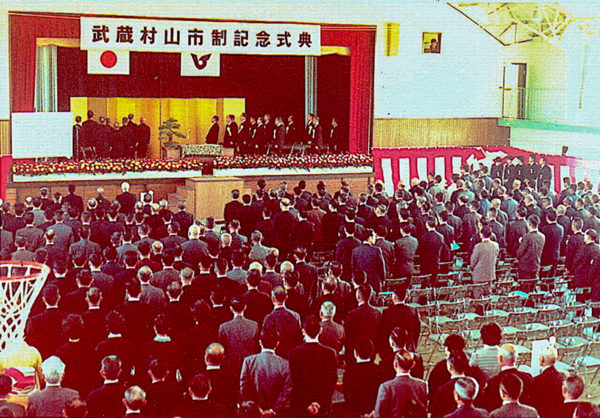

1970(昭和45)年11月、北多摩郡最後の町である村山町が市制施行・改称し、武蔵村山市となった。この結果、属する町がなくなった「北多摩郡」は、1878(明治11)年以来の歴史を閉じた。「さよなら北多摩郡」というイベントがあったわけではないし、もう半世紀以上前の出来事である。そもそも「北多摩郡」という言葉にピンとくる人はどれくらいいるだろうか。しかし、「区じゃないほうの東京」の消滅から誕生へとさかのぼると、この地域の意外な歴史が見えてくる。

1962(昭和37)年12月、「東久留米団地」(2280戸、現在「グリーンヒルズ東久留米」)の入居が始まった。50年代末から西武線沿線には次々に団地が建設されていた。当時の久留米町にとっては、59年に入居を開始した「ひばりが丘団地」に続いて2番目となる日本住宅公団(現都市再生機構)による団地の建設となった。この建設地には、戦前から戦後にわたる日米の軍事施設をめぐる歴史が刻まれていることはあまり知られていない。

PFAS(ピーファス 有機フッ素化合物)をご存じだろうか。最近、新聞などで見かけることが多くなってきた。さる4月7日の東京新聞1面では、「PFASを追う」というシリーズのロゴとともに「多摩地域 273人血液検査 国分寺・立川で濃度高く」という文字が目につく。

1960(昭和35)年9月6日、当時の皇太子夫妻が「ひばりが丘団地」を視察に訪れた。これはこの地域にとっても、日本の戦後史においても象徴的な出来事だった。「ひばりが丘」の名を知らない人にこの地を説明するとき、「いまの上皇が皇太子時代、美智子さんと訪問した団地があったでしょ、その団地があるところです」と言うと、ある年齢以上の人なら、だいたい「ああ、あそこ」ということになる。それくらいのインパクトがあったということだ。

春である。例年より2週間くらい前倒しで花が咲き始めた感じがある。人間社会で凄惨な殺し合い=戦争が繰り広げられようと、季節はめぐり、花は咲く。こういう自然詠ははるか昔からあるが、これは日本独特のものだろうか。今回は、前回に続いて「米軍基地」から始まり、図らずも戦後「日本」の立ち位置を考えることになった。

東久留米団地は旧日本海軍の広大な通信基地跡に造られたことを前回書いた。そしてその通信基地の痕跡は、現在も新座市大和田の在日米軍基地として残っていることは、連載5「フェンスの向こうのアメリカ 北多摩編」で書いている。武蔵野地区には少なからぬ米軍の施設や基地があったし、いまもある。このことについて再び考えてみたい。