ひばりタイムスの情報欄「これからカレンダー」は4月以降の情報掲載を停止します。昨年末のニュース更新停止に続く対応です。今後は掲載記事の整理、点検を進め、その経過やサイト周辺の出来事を伝える「お知らせ」を随時掲載するだけになります。

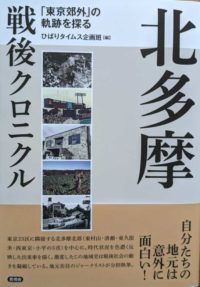

うれしいお知らせです。「ひばりタイムス」の連載企画「北多摩戦後クロニクル」を収録した単行本が完成し、[2024年]3月19日から一般書店で発売されます。東村山・清瀬・東久留米・西東京・小平の5市を中心に50項目を取り上げ、あらたに北多摩北部の「出来事年表」を追加しています。

東京新聞の[2024年]2月22日(木)付け朝刊で、「ひばりタイムスの10年」が詳しく紹介されました。「100年時代」と題した毎月掲載のシリーズ企画の一環。編集長インタビューを通して、地域報道サイト誕生の経緯、現状などを明らかにしています。

2月11日は「建国記念の日」となっていますが、この日はひばりタイムスの「創刊記念日」でもあります。年末にニュース更新を停止しても、サイト存続のための点検作業が続きます。創刊10年の節目に、その作業から生じた課題と話題のいくつかをお知らせします。

ひばりタイムスは昨年末、大晦日でニュース更新を停止しました。ほぼ10年の間、みなさんに支えられて活動できました。感謝いたします。 新しい地域メディア「はなこタイムス」は[2024]年明け早々オープンしました。姿形は変わっても、地域の出来事を報道する流れは続きます。ひばりタイムスの常連執筆メンバーらも参加・協力しています。今後の発展を期待したいと思います。(写真は、尉殿神社の初詣。西東京市住吉町、2024年元旦午前11時20分)

縁もゆかりもなかった北多摩地区西東京市 ― 。会社から急いで帰り、保育園で預かってもらっていた子らを連れ帰り、食べさせて寝かせるだけの場所だった。子育てを通して地域との関わりが増えるにつれ、地元に愛着を持ち、そこに住む人々の生活をよりよくしたいと奮闘する人が多数存在することを知った。信念をもって活動している様子を目の当たりにし、地域における活動や交流の重要性に気づかされたりした。尊敬する友人を紹介したい。

ひばりタイムスは年末にニュース更新を停止します。そこで読者に加え、記事を掲載してきた「市民ライターズ倶楽部」の常連執筆メンバー13人にも同じタイトル「ひばりタイムスとわたし」で原稿をまとめてもらいました。それぞれの末尾に、推しの記事と写真を載せました。(編集長・北嶋孝)(掲載は到着順)

最終回である。3年以上のお付き合い、ありがとうございました。連載タイトルでいうと、文学散歩の趣きだが、実際はもう少し広い領域の〝散歩〟となった。歴史、社会問題、都市論ほかなんでもありのエッセイに勝手にしてしまったのだが、最後も〝鉄道もの〟のようなフリをして、いろいろ述べるといういつもの仕儀でいきたい。

2021年2月の西東京市長選挙で公職選挙法違反とされたビラが撒かれた件で、東京地検立川支部は告発されていた政治団体代表らを不起訴とした。告発人のもとに届いた12月6日付けの「処分通知書」で明らかになった。

武蔵野市は2023年11月に吉祥寺本町4丁目の「旧赤星鉄馬邸」を期間限定で一般公開した。2022年に国の登録有形文化財(建造物)になった「旧赤星鉄馬邸」と庭園の公開は今年5月に続いて2回目。アントニン・レーモンドが設計した旧赤星鉄馬邸と、緑豊かな庭を利活用し、この環境を将来に残していくための市のプロジェクトが昨年から進められている。

障害や悩みを持つ人たちが安全・安心に過ごせて、生きて行くうえでのスキルを学び、地域の人たちと交流する―そんな場が東久留米市にある。精神障害者の生活や就労を支援する一般社団法人「Polyphony(ポリフォニー)」(時田良枝代表理事=東久留米市在住)が運営する「リカバリーカレッジ・ポリフォニー」だ。

空き家の利活用が言われて久しいが、なかなか進んでいない。今回は、4つの空き家活用をレポートした。空き家の活用は、更地にしてアパートや貸家収入を得るのにくらべれば、手間とコストが掛かるものの、コミュニティの復活、新しい才能の開花などにとても有効だ。空き家を持て余している方、是非、一歩踏み出して欲しい。

北多摩北部エリアのニュースを掲載する地域報道サイト「はなこタイムス」が2024年1月1日に開設されることになり、そのキックオフミーティングが12月23日午前、西武新宿線小平駅前のレンタルスペース「開空間こだいら」で開かれた。コミュニティーFM「TOKYO854くるめラ」の高橋靖社長が中心となって運営する。西東京市と近隣の地域報道サイト「ひばりタイムス」の年内休止に伴って、地域に果たしたその役割を受け継ぎたいとしている。

スペインに生まれ20世紀のシュルレアリスムを代表する芸術家サルバドール・ダリの世界を360度の映像で映し出す「サルバドール・ダリ - エンドレス・エニグマ 永遠の謎 - 」が12月20日から角川武蔵野ミュージアムで始まった。24万人が訪れた「ファン・ゴッホ - 僕には世界がこう見える - 」に続く巨大映像空間に没入する体感型デジタルアート劇場第3弾。ダイナミックな映像と音で再現された幻想的なダリの世界を、自由に歩きまわったり座ったりして鑑賞できる展示となっている。