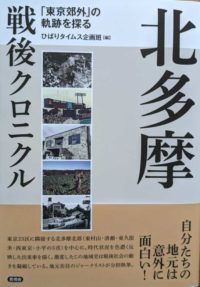

北多摩戦後クロニクル

私たちが暮らす地域は戦後、どのような道をたどって現在に至っているのだろうか。連載企画「北多摩戦後クロニクル」は、北多摩北部(東村山・清瀬・東久留米・西東京・小平の5市)を中心とする地域の戦後の歩みをトピックごとにたどることで、地元を見つめ直し、東京郊外が映す戦後日本を点描する。毎週火曜掲載、全50回の年間企画。

第50回 2022年 多摩モノレール延伸計画発表 東西を貫く交通インフラ完成へ(12月19日掲載)最終回

第49回 2021年 自由学園が創立100周年 「よい社会を創る人を育てる」(12月12日掲載)

第48回 2021年 東久留米駅西口に「ブラック・ジャック」像設置 マンガやアニメでまちおこし(12月5日掲載)

第47回 2020年 コメディアン志村けんが新型コロナで死去 「東村山音頭」ブレーク、一躍地元の英雄(11月28日掲載)

第46回 2013年 小平市で東京都初の住民投票 問われた民主主義のあり方(11月21日掲載)

第45回 2008年 落合川と南沢湧水群が「平成の名水百選」入り 東久留米市の「里川」再生物語(11月14日掲載)

第44回 2007年 石川島播磨重工業の田無工場が閉鎖 航空ジェットエンジン発展の拠点(11月7日掲載)

第43回 2003年 玉川上水が国史跡に指定 都心と武蔵野台地を潤した水の大動脈(10月31日掲載)

第42回 2002年 早大ラグビー部が「さらば東伏見」 74年の歴史に幕、今も学生スポーツの聖地(10月24日掲載)

第41回 2001年 田無と保谷が合併し「西東京市」誕生 100年越しの構想が実現(10月17日掲載)

第40回 1998年 エフエム西東京が開局 地域のつながりつくる拠点(10月10日掲載)

第39回 1995年 東村山で下宅部遺跡発見 縄文人が極めた漆工芸の技(10月3日掲載)

第38回 1994年 多摩六都科学館オープン 子供たちに科学の学びと夢を(9月26日掲載)

第37回 1993年 東村山にハンセン病資料館完成(下) 病と闘い完成度求める入所患者たちの文学(9月19日掲載)

第36回 1993年 東村山にハンセン病資料館完成(上)情報発信と啓発のナショナルセンター(9月12日掲載)

第35回 1992年 清瀬・派出所勤務の警察官殺害 拳銃強奪、同種事件唯一の未解決(9月5日掲載)

第34回 1987年 東村山の老人ホーム火事で17人犠牲 福祉施設の在り方に教訓と議論(8月29日掲載)

第33回 1986年 西武新宿線田無駅で追突事故 大雪のためブレーキ利かず204人負傷(8月22日掲載)

第32回 1984年 小平に平櫛田中の美術館 最晩年過ごした家に入魂の木彫作品(8月15日掲載)

【写真特集】武蔵野・永遠のふるさと 写真家・飯島幸永(8月8日掲載)

第31回 1981年 清瀬水再生センターが稼働 9市の下水道処理を一手に引き受け(8月1日掲載)

第30回 1979年 西武ライオンズが所沢にやってきた 球団と西武グループ、沿線住民をめぐるミニストーリー(7月25日掲載)

第29回 1977年 清瀬に気象衛星センター 「ひまわり」画像処理しデータ提供(7月18日掲載)

第28回 1974年 小平・鈴木遺跡発掘 日本有数、旧石器の宝庫(7月11日掲載)

第27回 1973年 武蔵野線が運行開始 北多摩を南北に貫く鉄路の実現(7月4日掲載)

第26回 1970年 郡内最後の町が市となり「北多摩郡」が消滅 三多摩に潜む複雑な住民意識(6月27日掲載)

第25回 1968年 小平で初めてブルーベリーを商業栽培 独自の地域ブランドに育成(6月20日掲載)

第24回 1966年 東村山の住宅地で集団赤痢 ずさんな水道設備から感染400人超(6月13日掲載)

第23回 1962年「東久留米団地」入居開始 建設地に秘められた戦争の歴史(6月6日掲載)

第22回 1962年 保谷の民族学博物館が閉館 日本で初めて民家を野外展示(5月30日掲載)

第21回 1962年 保谷町が全国一斉学力調査を中止 新住民が支えた革新首長(5月23日掲載)

第20回 1962年 廃棄物処理「秋水園」完成 生活と環境守る縁の下の力持ち(5月16日掲載)

第19回 1962年 ひばりが丘団地に「ことぶき食品」開店 ファミレス「すかいらーく」の原点(5月9日掲載)

第18回 1960年 ブリヂストンタイヤ東京工場が小平で操業開始 地域を成長させた企業群(5月2日掲載)

第17回 1960年 皇太子夫妻がひばりが丘団地を視察 新時代の団地生活にお墨付き(4月25日掲載)

第16回 1958年 石神井川の氾濫 都市化が招いた“暴れ川”の水害(4月18日掲載)

第15回 1958年 地域紙「週刊東興通信」の創刊 ローカルメディアの草分け(4月11日掲載)

第14回 1955年 原子核研究所が田無に開設 ノーベル賞受賞者を輩出した先端施設(4月4日掲載)

第13回 1954年 小金井公園が開園 刻まれた戦争の歴史(3月28日掲載)

第12回 1953年 米軍輸送機、小平に墜落 戦場に向かう米兵129人犠牲(3月21日掲載)

第11回 1952年 東村山・正福寺地蔵堂が国宝再指定 地元の誇り、今も信仰と交流の場(3月14日掲載)

第10回 1952年 “ロボット博士”が保谷に研究所設立 昭和の子どもたちに夢を与えた相澤次郎さん(3月7日掲載)

第9回 1950年 東村山文化園オープン 時代の変化にもまれた西武の観光開発(2月28日掲載)

第8回 1949年 田無の仮装大会始まる 数万人の観客を集めた真夏のイベント(2月21日掲載)

第7回 1948年 小平霊園が開園 時代を映すお墓のスタイル(2月14日掲載)

第6回 1948年 津田塾大学の開校 時代を担う女性を育成(2月7日掲載)

第5回 1947年 清瀬に結核研究所付属療養所(下) 病と向き合い、交流する文学者の群像(1月31日掲載)

第4回 1947年 清瀬に結核研究所付属療養所(上)「亡国病」との闘い経て医療の聖地へ(1月24日掲載)

第3回 1947年 小平に養護施設「東京サレジオ学園」 子どもたちを守り育てる(1月17日掲載)

第2回 1946年 小金井カントリー倶楽部の接収 名門ゴルフ場を占領軍が独占使用(1月10日掲載)

第1回 1944~45年 北多摩の空襲 標的にされた軍事基地圏(2023年1月3日掲載)

*毎週火曜日に掲載予定です。

【筆者略歴】(掲載順)

片岡 義博(かたおか・よしひろ)

共同通信社の文化部記者として主に演劇、論壇を担当。福岡編集部、文化部デスクを経て2007年にフリーに。書籍のライティングと編集、書評などを手掛ける。2009年から小平市在住。

飯岡 志郎(いいおか・しろう)

1951年、東京生まれ。西東京市育ちで現在は東村山市在住。通信社勤務40年で、記者としては社会部ひとすじ。リタイア後は歩き旅や図書館通いで金のかからぬ時間つぶしが趣味。

中沢 義則(なかざわ・よしのり)

1956年、田無町(現西東京市)生まれ。10歳で東村山市に転居。経済紙に就職して社会部や文化部で記者、編集委員を務めた。現在は雑文を書くほか、句会に参加したり、落語や講談を聴いたりしている。

杉山 尚次(すぎやま・なおじ)

1958年生まれ。翌年から東久留米市在住。編集者。図書出版・言視舎代表。ひばりタイムスで2020年10月から毎月第4木曜日に「書物でめぐる武蔵野」連載中。

飯島 幸永(いいじま・こうえい)

1942年生まれ。埼玉県所沢市在住。日本写真家協会前理事。日本著作権協会理事、主な写真集に『人間上村松篁』(小学館)、『日本画家・堀文子 美の旅人』(実業之日本社)、『寒流 / 津軽のおんな/ 越後・雪下有情』(彩流社)、『暖流 / 八重山諸島につなぐ命』(同)など。現在、展覧会、講演会のほか写真教室「永楓会」を主宰。長野県松本市でも写真教室を開いている。

倉野 武(くらの・たけし)

1961年、東京生まれ。20年前から西東京市在住。新聞社で30年以上の取材経験があり、近年は地域への関心を高めている。趣味は西東京市のいこいの森公園でのランニング。