うれしいお知らせです。「ひばりタイムス」の連載企画「北多摩戦後クロニクル」を収録した単行本が完成し、[2024年]3月19日から一般書店で発売されます。東村山・清瀬・東久留米・西東京・小平の5市を中心に50項目を取り上げ、あらたに北多摩北部の「出来事年表」を追加しています。

ひばりタイムスは年末にニュース更新を停止します。そこで読者に加え、記事を掲載してきた「市民ライターズ倶楽部」の常連執筆メンバー13人にも同じタイトル「ひばりタイムスとわたし」で原稿をまとめてもらいました。それぞれの末尾に、推しの記事と写真を載せました。(編集長・北嶋孝)(掲載は到着順)

最終回である。3年以上のお付き合い、ありがとうございました。連載タイトルでいうと、文学散歩の趣きだが、実際はもう少し広い領域の〝散歩〟となった。歴史、社会問題、都市論ほかなんでもありのエッセイに勝手にしてしまったのだが、最後も〝鉄道もの〟のようなフリをして、いろいろ述べるといういつもの仕儀でいきたい。

2022年11月、多摩都市モノレールの上北台(東大和市)から西多摩郡瑞穂町・箱根ケ崎まで約7キロの延伸計画が発表された。新青梅街道沿いに高架軌道を設置し、7つの駅を設ける。旧北多摩郡内で唯一鉄道を持たなかった武蔵村山市地域にも5つの駅ができるという意義に加えて、戦後を通じての課題だった北多摩を東西に貫く交通インフラ整備の1つの到達点という意味でも画期的な出来事だ。

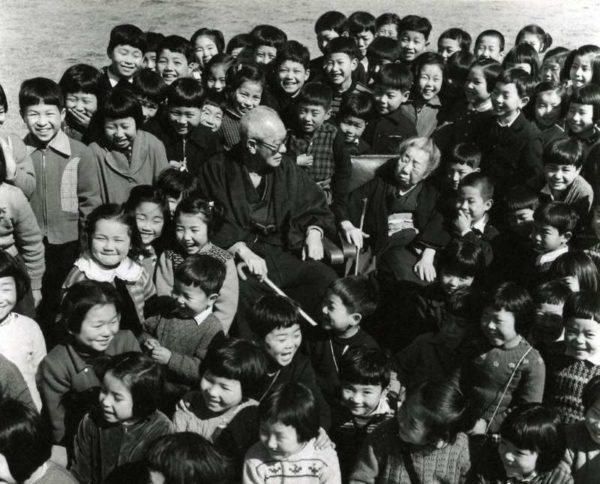

東久留米市学園町に10万平方メートルのキャンパスを擁し、独創的な教育で知られる自由学園が2021年4月15日、創立100周年を迎えた。戦争が影を落とした苦難の時代から、日本の教育が180度変わった戦後も、「よい社会を創る人を育てる」という理念はブレず、前へ進んできた。そして次の100年に向け、2024年4月にスタートする中高の男女共学化で、「共生共学」の学校としての一歩を踏み出そうとしている。

この連載を始めたのは、2016年9月1日号。なんと足掛け8年も、書かせて頂いたことになる。この連載を終わるに辺り、自分の軌跡を整理してみたくなった。

2021年3月10日、西武池袋線東久留米駅西口のローターリーに、マンガ家手塚治虫の代表作のひとつ『ブラック・ジャック』の主人公像が設置され、その除幕式がおこなわれた。手塚治虫は1989年に亡くなっているが、晩年の約10年、東久留米市に住んでいたという縁があり、東久留米市のまちおこしに〝一肌脱いだ〟かたちになっている。

コメディアンの志村けんが2020年3月29日に逝った。新型コロナウイルスによる肺炎だった。享年70。突然の訃報だった。北多摩郡東村山町(現東村山市)出身の志村は1976(昭和51)年3月に所属するザ・ドリフターズの人気番組「8時だョ!全員集合」の中で歌った志村版「東村山音頭」で東村山の名を一躍全国に知らしめた。長年、芸能界の第一線で活躍して、地元の知名度アップに貢献したとして亡くなった年の6月に名誉市民になり、西武新宿線東村山駅前には銅像が建てられた。

前回、東久留米市にある旧石器、縄文、江戸にまたがる「川岸 (かわぎし) 遺跡」についてレポートしてあらためて感じたのは、この地にある古代遺跡の多さである。東久留米市は都内で唯一「平成の名水百選」に選ばれたこともあり「水のまち」を謳っているが、その自慢の川沿いには、ことごとく遺跡があるといっても過言ではないだろう。

2013(平成25)年、小平市で東京都初の住民の直接請求による住民投票が実施された。問われたのは、国指定史跡の玉川上水を分断する半世紀前の都道整備計画を住民参加によって見直すべきかどうか。住民投票は投票率が成立要件の50%に達しなかったために不成立となり、投票用紙は開票されることなく廃棄された。全国的に注目された住民投票は民主主義のあり方をめぐる議論を巻き起こした。

2008(平成20)年6月、東久留米市の落合川と南沢湧水群が「平成の名水百選」に入った。この「名水百選」入りがあって、いまでこそ東久留米市は〝川のまち〟とか〝水のまち〟と言って違和感がないが、ここにいたるにはかなりの紆余曲折があった。ものごころがついたときから東久留米市(当時は久留米町だったが)に半世紀以上住んでいる者として、川の「死と再生」に関する話を記しておきたい。