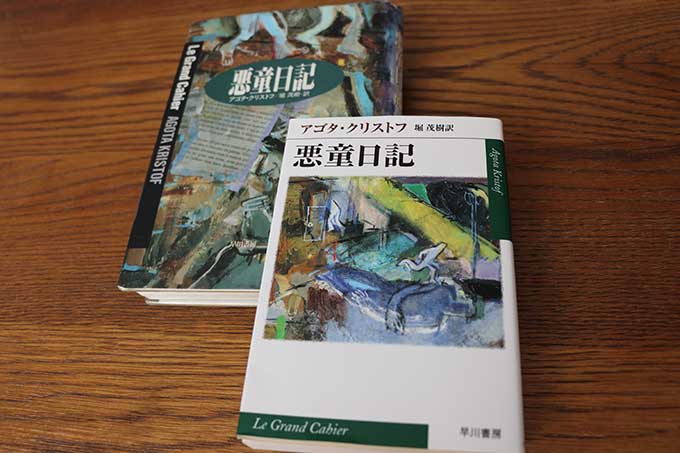

「わたしの一冊」第6回 アゴタ・クリストフ著、堀茂樹訳『悪童日記』

事実を書きとめる乾いた書法 by 北嶋 孝

「一冊」シリーズの企画が提案されたとき、取り上げる候補作はすぐに何冊か思い浮かんだ。絶版になって忘れ去られる書物が多い中で、『悪童日記』の文庫版はいまも書店で見かける。現役の本なので取り上げるのに躊躇はなかった。

心身を鍛える

戦争の最中、「大きな町」に住んでいた母親が、「小さな町」に暮らす祖母のもとに、幼い双子の兄弟を預けるところから物語が始まる。ほのめかしもないが、舞台は第2次世界大戦のヨーロッパを想像させる。

祖母の住居は風呂も水道もない町外れの一軒家。厠は庭の奥にあり、紙はないから葉っぱで尻を拭く。祖母は「祖父を毒殺した」とうわさされ「魔女」と呼ばれていた。食事は油でベトつく台所で調理される。衣服の替えはなく、靴もすぐにすり切れた。油滓、堆肥、泥、汗、尿、カビ…。祖母は極度の吝嗇のうえ、暮らしは不潔と同義。双子も祖母と同じく汚れに汚れ、町の人たちが避けるほどの体臭を放つようになった。

祖母だけでなく、町の子どもたちも双子に暴力をふるう。2人は道具を用意して反撃する。しかし暴力には、自らの身体を鍛えて立ち向かうのが基本だった。互いに殴り合う、炎に手をかざす、ナイフで傷つけあう、傷口にアルコールを注ぐ…。悪口と罵声にも、2人で耐える訓練を続ける。断食、無言、盲者と聾者、さらに乞食の訓練…。魚、鶏、アヒル、ウサギなどの小動物を殺すことも訓練の一コマだった。こうして、もろもろの痛みが無化される。

町に入り込む

祖母の仕事を覚え、やがて彼らが家事を肩代わりするようになる。森に出掛けて木々を集め、薪を用意する。ヤギの世話も欠かさない。水くみも厭わない。住民の手間仕事をこなしながら、生活必需品や小遣いを手に入れる。

あるとき、近所の男の子たちのいじめから、隣に住む女の子を救い出した。その子には障がいがあり、母親は終日放心状態で、心を病んでいると言われていた。セクハラ司祭から小遣いを巻き上げ、その母娘に食料を届け始めたことから、2人の生活圏が広がっていった。

2人は歌とハーモニカを覚えて居酒屋に入る。ジャグリングも訓練して人気者になり、町の裏表に通じていく。司祭のもとに通う女中。祖母の家に下宿する外国人の将校と従卒、その友人たち。戦争と占領の合間に、外国人や住民との間に起きるエピソードが、小説の後半、織りなすように描かれる。

目と耳の「障がい」を理由に就学免除を勝ち取るが、勉強を放棄したわけではない。奇計をめぐらして祖母を遠ざけ、確保した屋根裏部屋で、父が残した辞典と、ここで見つけた聖書を教材に、読み書きを自力で覚える。やがてノートを手に入れ、日々の出来事を記録する。それがこの小説となる。原著の書名は「大きなノートブック」だった。

意味を脱色する書法

ノートの書法は特異だった。2人で作文を綴り、交換して評価する。その基準には、「ぼくらが記述するのは、あるがままの事物、ぼくらが見たこと、ぼくらが聞いたこと、ぼくらが実行したこと、でなければならない」という「単純なルール」が適用された。どういうことか。ノートには次のように書かれている。

「たとえば、『おばあちゃんは魔女に似ている』と書くことは禁じられている。しかし、『人びとはおばあちゃんを<魔女>と呼ぶ』と書くことは許されている」「『<小さな町>は美しい』と書くことは禁じられている。なぜなら、<小さな町>は、ぼくらの目に美しく映り、それでいてほかの誰かの目には醜く映るかもしれないから」「感情を定義する言葉は非常に漠然としている。その種の言葉の使用は避け、物象や人間や自分自身の描写、つまり事実の忠実な描写だけにとどめたほうが良い」

創作に必須と言われる想像力の羽ばたきは、この小説に表立ってはほとんど見当たらない。流麗なレトリックもない。夢と希望、友情と愛情の賛歌も聞こえてこない。障がいのある女の子が、その土地を「解放」した兵士たちに犯された末に殺されたときも、生き残った母親が「娘は幸せに死んだわ」と語る言葉を洩らさず書きとめるのだった。

小説の最後には、訪ねてきた父親とともに国境を越える場面が配置される。クライマックス、サプライズ、カタストロフィー。起きるべきことが起き、見るべきものを見、そして記録が残る。世間のリアルと不条理は、事象や出来事の終わりのない行列に還元され、意味が脱色される。それが生きる術になり、ノートの記述になる。

固くて乾燥した何か

著者は1950年代のハンガリー動乱で西側に亡命。職工として働きながらフランス語を習得し、この小説をフランス語で綴った。母語でないことが、出来事の描写に徹した小説世界とかえって噛み合っているかもしれない。

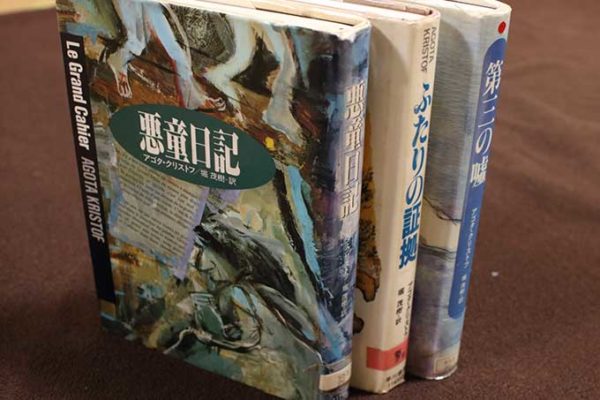

『悪童日記』は、このあと出版された『ふたりの証拠』『第三の嘘』と3部作で完結する最初の作品。読み通すと、目から鱗が落ち、おつむからある種の観念が剥がれるとしても、うれしくなったり感動したり、人生の教訓を得たりすることはないだろう。突き当たるのは、固くて乾燥した何か。河原の石を飲み込むような感触だろうか。その違和感が逆に、日常生活意識の層と輪郭を浮き彫りにするのかもしれない。

【書籍情報】

書名:悪童日記

著者:アゴタ・クリストフ

訳者:堀茂樹

出版社:早川書房

発行年:1991年1月、ハヤカワepi文庫は2001年刊

- 情報欄も4月以降の更新停止 - 2024年3月24日

- 『北多摩戦後クロニクル』3月19日発売 「ひばりタイムス」連載記事を書籍化 - 2024年3月8日

- 東京新聞が「ひばりタイムスの10年」紹介 メディアに掲載されたひばりタイムスの活動は… - 2024年2月27日

つい昨年、偶然に東久留米図書館で借りて読んで、「滅法面白い」本でした。。偶然、というのは訳者の堀茂樹さんという人に関心があって、ネットで検索したらこの本の訳者だというので、借り出したのですす。堀さんは、小沢一郎と長い対談をしたり、三橋貴明グループの提言賛同者であって、慶応大名誉教授だというのでしたから。

そうでしたか。偶然というか必然というか、不思議な巡り合わせですね。共感を組織できるベストセラータイプよりも、個別の関心を掘り下げられる特異な書物に関心があるのではないか。この企画を契機に『悪童日記』を久しぶりに読み返して、自分の読書癖についてあらためてそう思いました。

発売された当時大学生だったかな。。読みました。すごいと思い夢中に読んだことは覚えてますが内容はすっかり忘れていました。。ありがとうございます。

結末の意外性が忘れられない印象を残します。ただ、その一過性よりも、振り返ると叙述の即物的な魅力に惹きつけられました。ストーリーよりもスタイル、物語よりも文体が忘れられませんでした。(北嶋)

映画を観て面白く、興奮気味に文庫3冊を買ってまとめ読みし、感想も書いたはずなのに中身を覚えていません。情けない。当時備忘録にしていたmixiが役に立たないことがわかりました(自分の記録を通しで検索できない)。紙に書けば忘れなかったでしょうか…あやしいですが。いつか再読したいと思います。