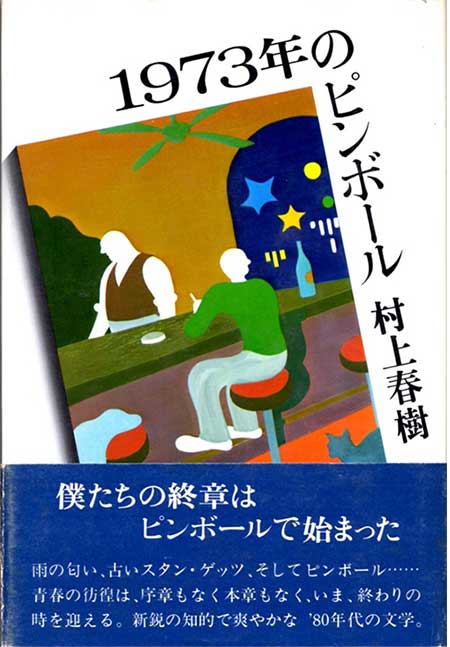

「わたしの一冊」第8回 村上春樹著『1973年のピンボール』

80年代、クールな衝撃 by 杉山尚次

『1973年のピンボール』(以下『ピンボール』)は、『風の歌を聴け』(以下『風の歌』)に続く村上春樹の2作目の作品、1980年に刊行されている。前年の『風の歌』はデビュー作でもあり、間違いなく村上春樹の代表作として言及されることが多いが、『ピンボール』はそれに比べると少しばかり影が薄い。村上と同じころデビューしたサザンオールスターズ(78年デビュー)でいうと、「いとしのエリー」(79年)に対する「思い過ごしも恋のうち」(79年)みたいな位置づけといったらいいだろうか。どちらも衝撃作のあとの次作で、佳作なのに代表作にはなれない。どういうわけか私は、そういう作品をひいきにしてしまう性癖がある。

サザンとのつながり

文学と音楽を結び付けて何かを言うのは、恣意的にすぎるという意見があるかもしれない。ただ、デビューから現在にいたるまで、世間的な意味で「消えて」いない同時代のアーティストは多くないわけで、その意味で私のなかで、村上とサザンはどこかつながっている。

村上は80年代前半、私をはじめいわゆるマニアックなファンをつかんでいた。それが、87年の『ノルウェイの森』が大ブレイクし、誤解をおそれずにいうと〝商品としての村上春樹〟は違うステージに移行した。いまから考えると、この過程は日本のフォークが「ニューミュージック」となり、さだまさしもサザンも一緒くたになりつつも80年代の歌謡界を席巻していた状況に重ねることができる。

文芸評論家でいまは哲学者の竹田青嗣は『ニューミュージックの美神たち』(89年、飛鳥新社)を書き、井上陽水、松任谷由実、サザン、中島みゆきと一緒に村上の『ノルウェイの森』を論じている。「バブル経済」とも重なるこの80年代後半、「村上春樹」は高度消費社会を語るときに参照される不可欠なアイテムになったといっていいだろう。

村上にはなんの責任もないのだが、その頃の読者の反応は「だから村上が好き/嫌い」に分かれていたように思う。……脱線がすぎた、『ピンボール』に戻ろう。

あらすじを書いてもあまり意味があるとは思えない。「僕」と「鼠」の73年に起こったエピソードが章分けされ、ほぼ交互に記される。「僕」は友人と共同で翻訳の事務所をつくりそこで仕事をしている。「僕」の部屋には突然「双子の女の子」が住みつき、昔夢中になっていたピンボールマシンを探し、発見する。やがて「双子」は出ていく。「鼠」は「僕」とは700キロ離れた街で暮らしている。その街には「ジェイズバー」があり、「僕」と「鼠」はその店に通っていたことがあり、「鼠」はいまも常連。「僕」が Seek and Find する「ピンボールマシン」はその店にあった。「鼠」は大学を中退していて、その街にいる。女と別れ、「街を出る」とバーの店主「ジェイ」に語る……。

『風の歌』『ピンボール』『羊をめぐる冒険』は、「鼠三部作」と呼ばれることがあるのは、この「鼠」に由来する。これは「僕」と「鼠」が織りなすひとつらなりの作品である、という認識だ。「三部作」には年月日が頻出する。わざとランダムに出てくるので、ん? どうなってる? 整理してみよう、という気分になってくる。それを実際にやったのが、髙橋丁未子編『Happy Jack 鼠の心 村上春樹の研究読本』(1984年、北宋社)所収の「謎のない年譜」だ。この三部作に出てくるエピソードを時系列に並べ、エピソードは矛盾なくきちんと(80年代村上のキーワードのひとつ)構成されていることを示していた。

喪失感というキーワード

村上のテキストは、多くの人の解読心を刺激していった。なにしろ村上は謎を埋め込むのが上手い。『ピンボール』には唯一まともな名前の持ち主「直子」が登場する。この人物は、7年後に『ノルウェイの森』のキーパーソンとなって再登場する。それを村上はこの時点で想定していたのか? それはよくわからない。村上作品には、あとになって新たに謎がでてくるようなところがあるが、これがまた「解読心」をくすぐる。

「直子」も「鼠」も死んでしまったことが明かされるのは他の作品だ。『ピンボール』にその伏線があるわけではない。ただ、この作品には大きな喪失感が漂っていることは確かだ。この喪失感は村上春樹文学のキーワードといってもいいだろう。

たとえば映画や文学の評論家川本三郎は、このへんの事情について、全共闘運動の終息や連合赤軍事件の衝撃と絡めて述べる。

《「鼠」が突然、死者として(引用者注:『羊をめぐる冒険』に)戻ってくるのは、彼があの時代に「革命思想」にひかれ、「死んでいった」無数の沈黙しつづけている死者の象徴だからではないのか。》(『都市の感受性』p106、84年、筑摩書房)

『羊をめぐる冒険』には「全共闘」も「革命」もまったく出てこないにもかかわらず、である。川本はこれを「あくまでも透明な抽象感」ゆえ、と表現している。

村上のこの「抽象感」は、「浅さ」とか「社会性」のなさなどと、否定的にとらえる人も少なくなかった。したがって村上は当時の文壇的にはあまり評価されず、芥川賞をとっていない。しかし、80年代頃の村上のスタイルは、深刻ぶった純文学とはまるで縁がないように、軽やかな歩みで時代の先を行っているように見えた。『ピンボール』から引く。

《リプレイ、リプレイ、リプレイ……、まるでピンボール・ゲームそのものがある永劫性を目指しているようにさえ思える。(略)/もしあなたが自己表現やエゴの拡大や分析を目指せば、あなたは反則ランプによって容赦なき報復を受けるだろう。》P31

ニーチェの箴言みたいに見えなくもないこうした文言に、私も含め多くの人びとがやられたのは、冒頭に述べたとおりだ。

上手なウソ

村上論を何冊も書いている加藤典洋は、初期の村上春樹を次のように評している。

《近代文学の基底としての「否定性」(引用者注:国家や富者や現実の社会に対する否定性)を前に、ふてぶてしく「気分が良くて何が悪い?」とうそぶく、ポストモダンの文学性を立たせているのである。》(『村上春樹は、むずかしい』p33、2015年、岩波新書)

実は加藤はこの後、サザンと村上を対照させたりしているが、ここでは省略。また、村上はポストモダンどころか日本近代文学の枠を出ていないとか、陳腐な物語構造をつかっているといった批判をふくめ、ノーベル文学賞常連候補となった村上春樹をめぐる解釈はいまなお続いているわけだが、これ以上深追いしない。

ただ、80年代初頭、村上が書いた《ありえないことなんだけど、ありそうなこと》、たとえば『ピンボール』に出てくる《翻訳の仕事を淡々とこなし、ジャズを聴き、缶ビールを愛飲し、シャワーをあびたらカントと煙草を持ってベッドに潜り込む生活》などいう上手なウソは、私にとってクールな衝撃としてあったことを、いまなお語りたくなってしまうのだ。

「上手なウソ」について村上自身が種明かしのようなことを語っているので、蛇足を承知で引用して終わりにしたい。

《僕らは……そのかわりに(引用者注:薄っぺらな事実を書くかわりに)ひとつのファンタジーをでっちあげるわけです。つまりいくつかの重い事実の集積を、ひとつの『夢みたいな作り話』にとりかえてしまうのです。空中庭園みたいにふっと地上から浮き上がらせてしまうのです……/僕らはその小説を書き上げ、『これは現実じゃありません。でも現実じゃないという事実によって、それはより現実的であり、より切実なのです』と言うことができます。》(『若い読者のための短編小説案内』97頁、下線は原文の強調、1997年、文藝春秋)

【筆者略歴】

杉山尚次(すぎやま・なおじ)

1958年生まれ。翌年から東久留米市在住。編集者。図書出版・言視舎代表。ひばりタイムスで昨年10月から毎月第4木曜日に「書物でめぐる武蔵野」連載中。

【書籍情報】

書名:『1973年のピンボール』

著者:村上春樹

出版社:講談社