武蔵野徳州会病院に手術支援ロボット 国産導入は都内で初めて

西東京市向台町の武蔵野徳州会病院(桶川隆嗣院長)は今年11月、国産の手術支援ロボット「hinotori」を東京都内で初めて導入した。すでに前立腺などの手術に活用され、今後は一般病院や地域、離島・僻地医療への広がりも期待されている。(写真は、国産の手術支援ロボット「hinotori」=武蔵野徳州会病院)

手術支援ロボットとは

手術支援ロボットとはどんな機器なのか。同院の新井秀樹事務長の案内で、実物を見ることが出来た。オペレーションユニットと呼ばれる部分は4本のアーム(腕)が人間の腕のように動き、先端の鉗子や内視鏡も細かな動作が可能という。コックピットは操作台。執刀医がここで3次元の高精細画像を見ながらアームを動かして手術する。ビジョンユニットは映像や音声を制御し、患者の側にいる補助医師や看護婦らとコミュニケーションをとりながら手術を進める。3つを併せると1トンを超える大型のシステムだ。

では、実際の手術室はどうなっているのか。開発・製造元のメディカロイド社提供のデモ写真を見ると、3つのユニットが配置される手術室のイメージがおおよそ描けるのではないだろうか。

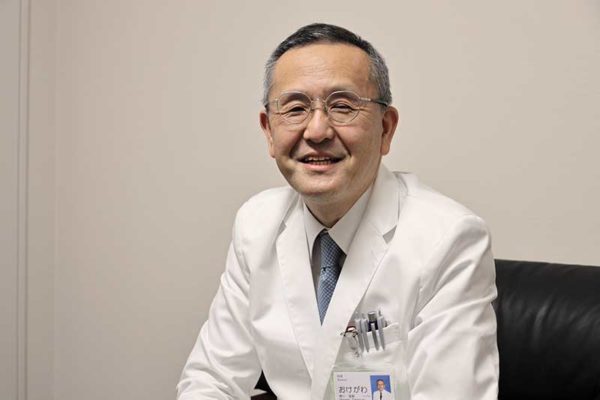

手術支援ロボットはこれまで、米国のインテュイティブサージカル(Intuitive Surgical)社製の「ダビンチサージカルシステム」が市場をほぼ独占してきた。しかし国産のhinotori は執刀医にとって使いやすく、患者の負荷も抑えた製品だという。同病院に導入を進めた桶川隆嗣院長は「アームは人間の腕の動きに近く、指先にも敏感に反応できるように出来ていて、物づくり日本の伝統、実力が分かります」と高く評価した。

患者に「優しい」標準治療

特に、患者に優しい点を実例を挙げて説明する。「前立腺の手術だと、細かな動きに対応できるので神経を傷付けないで済み、術後の失禁率を抑えて、早期回復と機能保全に効果があります」と言う。さらに傷口が小さいので出血が少ない。「手術で輸血すると身体に負荷がかかり、術後の経過に影響します。その点で、支援ロボットを使う手術ではほとんど輸血しません」と話す。医療の世界で「低侵襲性」と呼ばれ、身体に優しい最新の手術方法なのだ。

桶川院長は2年余りの米国留学を経て、この3月まで杏林大学医学部の泌尿器科教授だった。「支援ロボットを使った手術は1000例以上あります」と言うほど経験豊か。ほぼ毎年、がん治療学会などの受賞が続いている。

武蔵野徳州会病院は9月にhinotori を導入し、院内チームが1ヵ月半のトレーニングを重ね、11月1日に初めて使用するなど同月内に5人の患者を手術した。12月は3人、1月も予定が入っている。

「手術支援ロボットは大学病院などの導入例が多いのですが、国産は外国製に比べて価格が4分の3ほどでしょうか。一般病院にもっと広がれば、保険も適用されているので、患者のみなさんが安心して受けられます。もう標準治療なんです」と強調した。

地域・離島の活用にも期待

徳州会病院グループは武蔵野病院だけでなく、沖縄県の南部徳洲会病院(同県島尻郡八重瀬町)にもhinotori のシステムを導入した。「国産なのでサポートも身近だし、説明書も日本語。僻地や離島、地域医療に力を入れる徳州会病院グループに合っている」と話す。

メディカロイド(本社・神戸市中央区)によると、既に大学や学会などが、5Gネットワークを使った遠隔地のロボット支援手術の実証実験を実施。離島や僻地などの医療に活用されるのも遠くないと期待されている。

同社は、産業ロボットで定評のある川崎重工(本社・東京都港区、神戸市中央区)と検査・診断技術などに幅広いネットワークを持つシスメックス(本社・神戸市中央区)が共同出資して設立された。

製品名のhinotori は、漫画家の手塚治虫さんの作品「火の鳥」にちなんで名付けられた。医学部に学び、医学博士でもあった手塚さんのライフワーク。時空を超えていく生命体のイメージが流れる大河作品として知られている。

(北嶋孝)

【関連情報】

・手術支援ロボットシステム「hinotoriTM サージカルロボットシステム」事業におけるメディカロイド・川崎重工・シスメックスの連携について(メディカロイド)

- 情報欄も4月以降の更新停止 - 2024年3月24日

- 『北多摩戦後クロニクル』3月19日発売 「ひばりタイムス」連載記事を書籍化 - 2024年3月8日

- 東京新聞が「ひばりタイムスの10年」紹介 メディアに掲載されたひばりタイムスの活動は… - 2024年2月27日