西東京市のMUFG PARK内にある、本を持ち寄りみんなで育てる図書館「まちライブラリー」で12月15日、西東京市と小平市のがん患者支援団体が共催するイベント「本でつむぐ心のふれあいサロン@まちライブラリー」が開かれた。参加者は小説、絵本、エッセーなど、大切にしている一冊をそれぞれのエピソードとともに紹介し、本をきっかけにした新たな交流の輪が広がった。

2022年11月、多摩都市モノレールの上北台(東大和市)から西多摩郡瑞穂町・箱根ケ崎まで約7キロの延伸計画が発表された。新青梅街道沿いに高架軌道を設置し、7つの駅を設ける。旧北多摩郡内で唯一鉄道を持たなかった武蔵村山市地域にも5つの駅ができるという意義に加えて、戦後を通じての課題だった北多摩を東西に貫く交通インフラ整備の1つの到達点という意味でも画期的な出来事だ。

西東京市の「対話による美術鑑賞」事業の市民ボランティア「アートみーる」が12月2日、鑑賞者と一緒に展示作品を巡る企画「みーるとコラボ!よく・みて・はなそうパラアート」を開催した。障害のある人たちの制作作品などを集めた「パラアート展覧会」を対象にした企画で、チームメンバーの筆者もファシリテータとして参加し、会場となった同市文化交流施設「コール田無」で、鑑賞者とともに展示作品を見て回った。

自由学園の学生らが、自然素材を生かした安心・安全なスキンケア商品の開発を目指し、専門家と組んで起業に挑戦した。社名は「きみとなり」、新ブランドは「Healtic ®(ヒールチック)」。創立100年を超える学園で学生ベンチャー誕生は初めてという。10月26日に始め、11月末に締め切ったクラウドファンディングは最終的に目標の2倍、100万円を突破した。起業の志や今後の活動を知りたいと、東久留米市に広がる学園キャンパスに向かった。

元東京都議会議員の石毛しげるさん(70)が、旧保谷市議に初当選してから約40年続けた議員・政治活動から引退することを表明した。12月初めから関係者に送ったあいさつ状で明らかにした。

東久留米市学園町に10万平方メートルのキャンパスを擁し、独創的な教育で知られる自由学園が2021年4月15日、創立100周年を迎えた。戦争が影を落とした苦難の時代から、日本の教育が180度変わった戦後も、「よい社会を創る人を育てる」という理念はブレず、前へ進んできた。そして次の100年に向け、2024年4月にスタートする中高の男女共学化で、「共生共学」の学校としての一歩を踏み出そうとしている。

元西東京市議会議員の森輝雄さん(76)が12月11日、「二重払いになる」として受け取りを辞退し供託されていた議員時代の審議会委員報酬計25万4452円を西東京市に寄付した。森さんは「市政のために有効に活用してほしい」などと述べて池澤隆史市長に手渡した。

西東京市新町1丁目の柳橋保育園は老朽化による建て替えを経て、2023年4月から新園舎での園児の受け入れが始まっている。2022年11月に旧園舎でお別れ会をした後、日々園児を見守り、送迎時には保護者を出迎えたステンドグラスの扉や照明はどうなったのか? 「生みの親」であるステンドグラス作家の酒井秀子さんと一緒に保育園の新園舎を訪れた。

ひばりタイムスは年内でニュース更新を停止することになりました。この最後の機会に、読者企画「ひばりタイムスとわたし」を立ち上げ、みなさんの「読者体験」を募集します。ひばりタイムスとの出会い、折に触れて読んできた記事や企画の感想、意見を聞かせていただければ幸いです。

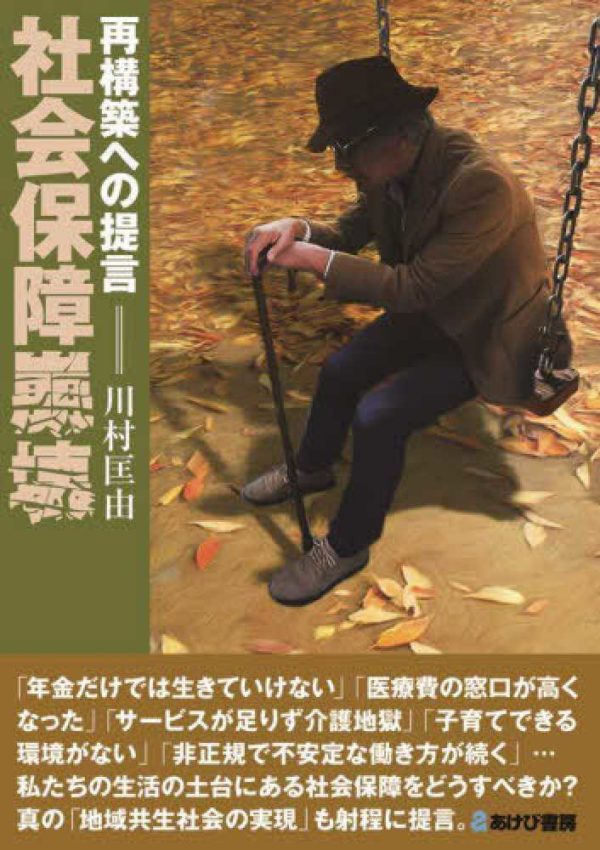

この連載を始めたのは、2016年9月1日号。なんと足掛け8年も、書かせて頂いたことになる。この連載を終わるに辺り、自分の軌跡を整理してみたくなった。

紙を折って動植物、人物などさまざまな形を作って遊ぶ日本の伝統文化・折り紙は今や「ORIGAMI」として世界中に広まっている。折り紙を世界に紹介し、普及に貢献したのが創作折り紙の巨匠、吉澤章(1911<明治44>年~2005<平成17>年)だ。その吉澤の作品を展示するギャラリーが東久留米市にある。

ひばりタイムスは年内いっぱいでニュースの更新を停止し、活動を担った人たちはそれぞれ散開することになりました。 2015年2月の創刊でした。前年半ばからの準備期間を含めて、活動は足かけ10年になります。おぼつかない足取りでも、読者、市民ライターら関係者のみなさんに支えられて今日まで歩んできました。感謝の念でいっぱいです。

2021年3月10日、西武池袋線東久留米駅西口のローターリーに、マンガ家手塚治虫の代表作のひとつ『ブラック・ジャック』の主人公像が設置され、その除幕式がおこなわれた。手塚治虫は1989年に亡くなっているが、晩年の約10年、東久留米市に住んでいたという縁があり、東久留米市のまちおこしに〝一肌脱いだ〟かたちになっている。

西東京市は11月27日、厚生労働省及びスポーツ庁主催「第12回健康寿命をのばそう!アワード」で、スポーツ庁長官優秀賞を受賞した。2020年11月から導入している健康ポイントアプリ「あるこ」で健康寿命延伸への取り組みを続け、成果をあげていることが受賞理由となった。