◎「ありのまま」を見せる教育実践 車いすの先生と生徒の交流 長瀬千雅(ライター/編集者)

私(評者)は、小・中・高、大学まで含めた16年で、車いすを使っていたり、視覚障害や聴覚障害があったりする先生には一人も出会わなかった。先生に障害があって、助けが必要だなんてことは思ってもみなかった。

1.地域住民3000人が楽しんだ「むさとくフェスティバル」

6月4日(日)に、武蔵野徳洲会病院が開催した第3回「むさとくフェスティバル」に行ってきた。チラシなどでお祭りが行われるとは、知っていたものの、こんなに大掛かりなお祭りとは知らなかった。2018年、2019年と開催され、コロナ禍で4年振りの開催とのこと。第1回から、かなりの人が集まっていたようだが、今回も、晴天に恵まれ、3000人くらいは来場したと推定される。

「おさがりーの夏祭り」という聞き慣れないタイトルの催しが開かれました。西東京市南町5丁目の多世代交流・地域の居場所「どんぐり」で活動している人たちのイベントと聞き、そこのオーナー・管理人の富沢このみさんに見聞記をお願いしました。元気な赤ちゃんと親たちが織り成す、楽しい時間の始まりです!(編集部)

下宿コミュニティセンター(以下コミセン)では、3月12日(日)に、西東京レスキューバードさんの助けを得て、防災まち歩きを実施した。主催者として私も参加したので、今回は、その感想をまとめた。

国連が定めた世界自閉症啓発デーは4月2日。毎年この日、各地で多くの催しが開かれ、障がいがあってもなくても、ともに暮らしやすい社会をつくる試みが続いています。西東京市で実施された関連イベント「ライトイットアップブルー西東京」を、主催団体の共同代表・川嶋哲子さんが報告します。(編集部)

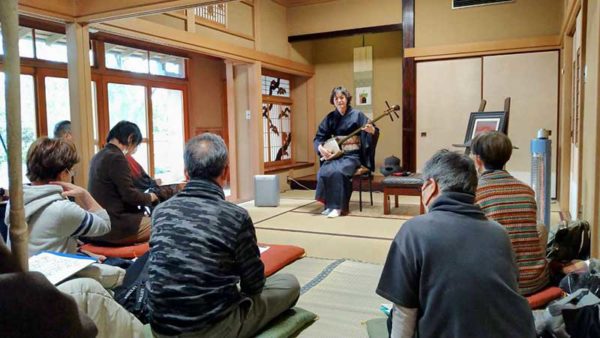

西東京市・下保谷の旧高橋家母屋で3月初め、地域講座『瞽女唄が聞こえる』が開かれました。講師・演者の小関敦子さんはオリジナル曲を交えて瞽女唄を披露し、多くの人たちに深い印象を残しました。新潟県生まれで瞽女唄の連続講座を聞き続けてきた西東京市在住の増田弘邦さんが講座の経緯や背景、演者小関さんのインタビューを通して師事した萱森直子さんの活動などを報告します。(編集部)

昨年末に清水建設の社宅跡地にできた保谷スダジイ広場の、そのまた奥に広がる竹林で、明保中学校の地域学校協働活動の一環として、「親子でタケノコ掘り」の収穫体験が4月16日(日)に行われた。さわやかな春の一日、地下に太く根を張る手ごわいタケノコに挑む親子の歓声が響いた。

大阪・淀川沿いに広がる河原は、雅楽器の篳篥(ひちりき)に欠かせない良質のヨシの産地でした。ところが近年の環境悪化で全滅の危機を迎え、各地からボランティアが集まって昨年、ヨシの生育を妨げていたつる草抜きが実施されました。今年は2年目。西東京市在住で、雅楽器・鳳笙の製作に長年携わってきた鈴木治夫さん(77)の報告です。(編集部)

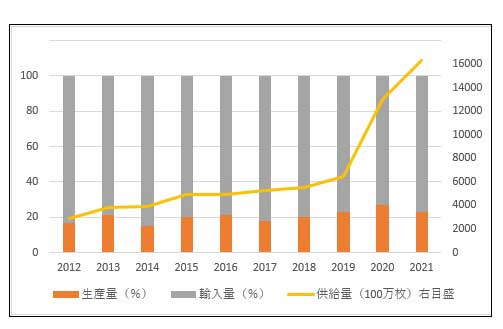

このところ、「経済安全保障」が話題である。2022年5月には、「経済安全保障推進法」が公布された。経済安全保障というのは、経済的手段によって安全保障を実現することで、具体的には、国民の生活にとって重要な製品を十分確保できる状況にすること、先端技術を海外に流出させないこと、他国の技術に頼りすぎないことなどを指す。

冬の寒さが厳しい季節は、夜空の星々がとりわけ輝いて見える時期でもあります。西東京市の保谷第一小学校校庭で1月末、北町コミュニティセンター主催の星空観測会が3年ぶりに開かれました。企画・解説を担当した馬場恒夫さんの報告です。(編集部)

大寒の1月20日、武蔵野徳洲会病院前の一本梅の古木が青空に映えて満開でした。ずいぶん早く花をつけるんだなと不思議な思いでした。

動画で配信される軽度の運動プログラムで体力をつけて、5月に医療従事者やボランティアと一緒に高尾山への登頂を目指すがんサバイバー向けの取り組み「ゆる2(ゆるゆる)トレプロジェクト」の申し込みが1月初旬から始まり、参加者を募集している。がん治療後の体力づくりと仲間づくりが一緒にできるのが特徴だ。

人見知りしてギャアギャア泣き止まずお母さんに抱き付いてしまう女の子。泣き止むまで、おもちゃで音を鳴らしたり、アンパンマンのゲームで気をそらしたり、キャベツの切れ端を「はいどうぞ」とあげて見たり…。写真を撮るまでが大変だ。

西東京市南町5丁目にある多世代交流施設・地域の居場所「どんぐり」を拠点にするベビー&キッズ用品の交換会「おさがりひろば」がにぎわっています。この施設を運営している富沢このみさんが活動を紹介しながら、若い親たちが集まる人気のヒミツに迫ります。(編集部)

1.縁側のある暮らし

昔の家には、たいがい「縁側」があった。今の新築の住宅は、戸建てはもちろん、アパートやマンションにも縁側のない家が一般的なので、若い世代には、縁側と言っても分からないかもしれない。