書物でめぐる武蔵野 第24回 翔んで三多摩!?

前回も述べたように、『孤独のグルメ』の原作者・久住昌之は三鷹市出身で、ついでに言うと筆者と同い年らしい。氏は『東京都三多摩原人』(朝日新聞出版、2016年)という本も出しているのだが、これが本連載と問題意識的に重なるところが多そうな自伝的エッセイなのである。世代論なんて信用できないという意見もあるが、この本で述べられた体験的なことになると、さすがにオッと思うことも多い。(写真は、東久留米市の浅間神社脇を流れる立野川。昭和の時代、この川は……)

北多摩のドブ川

たとえば、第一話は「ドブ川を上って」というタイトル。氏の子ども時代、実家のそばを流れていた「ドブ川」を、この機会に三鷹から源流までさかのぼってみた、というハナシになっている。

このドブ川には、れっきとした「仙川」という名前がある。その名を冠した駅があるくらいだからメジャーな川なのだが、昭和40年代の三鷹の小学生たちはそれを「ドブ川」と呼んでいたそうだ。

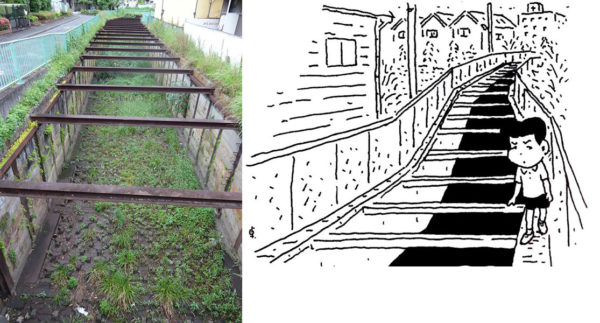

これはわかる。昭和の時代、間違いなく多摩地区の川はみんなドブ川だった。私事で恐縮だが、筆者は小学校まで川を2つ*越えて通学していた。その川は道端の側溝と同じで灰色に濁っていて文字通りのドブ川で、臭かった。「昭和」を妙に持ち上げる風潮があるが、昭和は汚くて臭かったということを忘れてはいけない。

*立野川と落合川。落合川は流れ込む湧き水が多いせいかまだましだったが、立野川はひどかった。

さて、この著者はなんで「ドブ川」探索をしたのかというと、本のキーワードである「三多摩原人」をさぐるめため、ということになるだろう。

「三多摩原人」は、三多摩地区に生まれた著者の造語である。「学名:トリタマトロプス・エレクタス」などといって冗談めかしているが、半分は自分をそのように規定してみた、という意味合いもある。前に紹介した「武蔵野インディアン」(21回参照)と同じような考え方だ。

「武蔵野インディアン」は戦前から、あるいはもっと以前からこの地に土着していた人々のことだが、「三多摩原人」は土着というより、三多摩地区の都市化にともなって住み着いた人を指すようだ。といっても冗談半分なので、三多摩住民の微妙な自意識をあらわしたものとでもしておこう。

久住少年は、小学校の先生が「三鷹は東京のベッドタウンのひとつです」と言ったことで、三鷹は「東京」ではないことに気づく。そして、三多摩はその昔神奈川県だったことを知ったりして、三多摩住民としてちょっと複雑な想いを抱く。われわれは「東京人」ではない、つまり田舎者であるという意識を(少し)もったということだ。同世代の感覚としてこれは共有できる。そして勘で言うのだが、広くは「武蔵野」のカテゴリーに属する杉並区や世田谷区の子どもたちは、こういう思いはなかっただろう。

だから氏が「三多摩」をあらためて歩いてみようというとき、そのとっかかりを「ドブ川」にしたのはわかる気がする。三多摩にも「名所」はあるが、そんなところに「原人」の足跡はあまりないと想像されるからだ。

「三多摩原人」たるわれわれは、子ども時代に、鉄道と並んで川によって地元とか地理とかを意識したような気がする。自分の住む駅が鉄道で都会や山につながっているのを知るのと同じように、この川はやがて大きい川に流れ込み、海に通じていることを知る。

《仙川駅の仙川は、(自宅近くを流れる)ドブ川の仙川だった! これには本当に驚いた。ドブ川は三鷹市の新川、杏林大学病院あたりから急に川幅が広がり、仙川駅の東で線路をくぐり、最終的に野川と合流して多摩川に流れ込んでいる。》p10、( )は引用者

その「ドブ川」を、半世紀ほどの時を経て源流までさかのぼるというのは、「三多摩」探索としてもってこいだ。子どもだったわれわれが遊んだ雑木林はなくなったが、川はキレイになって(これは驚くべきことだ)、だいたい同じように流れている。「ここはむかし××だったとか、あ、ここはすっかり変わってしまった」というような散歩になる。なんでもない風景が、少し意味を帯びて違ってみえる。部外者が見ても、そのように紹介されると納得してしまう。きっと自分の体験と共鳴するのだろう。だからなんだ、といわれようが、そういうことが少しうれしい。

久住昌之の三多摩探索は、ありふれた場所を特別なところに変える、そういうところがいいと思う。

写真(左)は現在の石神井川。『東京都三多摩原人』には、仙川のイラストが載っていて(p9、画は久住卓也)、それがこの写真と同じ構造をしている。三多摩の川は急な都市化にともなってU字構で補強されたため、すぐにキャパオーバーとなり、昭和の時代、いたるところで氾濫した。

「郊外化」に抗する

前回、日本社会の「郊外化」という問題を紹介した(宮台真司ほか『経営リーダーのための社会システム論』)。社会全体、生活の細部にいたるまで「システム」によって統御されている状態を、宮台は「郊外化」と呼んでいる。「安全・快適・便利」だが生きづらい、倫理も崩れかけた現在の日本社会がそれだというのだ。そして「システム」が全域化する過程、つまり「郊外化」の過程を「団地化(60年代~)⇒コンビニ化(80年代~)⇒ネット化(90年代後半~)」としている。

この「郊外化社会」の特徴をキーワードとしてまとめると……匿名、没人格、入れ替え可能、過剰流動性、マニュアル・役割、部分的・機能的、損得勘定優先ということになる。

これに抗するにはどうしたらいいのだろうか。前回は、システム化=郊外化として一括りにされてしまう世界の中に、隙間を見つけていくような散歩とか、団地が画一化から逃れようとしている試みは、「郊外化」への対抗策ではないかと考えてみた。

それでは、「地元意識」を育成するという方法はどうだろう。これははっきりとした構図になる。多摩なり武蔵野なりに住んでいることにアイデンティティを求めようというやり方だ。たとえば「武蔵野インディアン」とか「多摩人」という言い方をする人もいるわけだが(『多摩と甲州道中』連載21回で紹介)、東京とか都会に対して、地域ナショナリズムの主張である。今回取り上げた「三多摩原人」もそのひとつになるだろう。

こうした方法論は、地域の共同性を取り戻そうということであり、「郊外化」は地域性を解体するものだから、この意味でも「システム化」への対抗策として「地元意識」の育成を考えるのは自然な流れだと思う。

しかし、本当にそれは育成できるのだろうか? そもそもわれわれは「多摩人」を自覚しているだろうか? 多摩地区に住んでいるという自覚はあっても、「多摩人」に自分をアイデンティファイすることはないのではないか。

翔んで三多摩

『翔んで埼玉』という映画がある。もともと魔夜峰央のマンガで、2019年に映画化された。「埼玉」を徹底的におちょくった破天荒なコメディだ。これくらい極端に地域をフィクション化すれば、笑ってなるほどね、といえるだろう。埼玉県人の県民的な自意識はたぶん強くないだろうが、フィクションの中なら「埼玉」という共同性は成立する。

これに対して「三多摩原人」はどうだろうか。つまり『翔んで三多摩』は成り立つだろうか。それは難しいといわざるをえない。「多摩人」と言われて、「われわれのことだ」と思う人は多くないだろう。「三多摩原人」という〝発明〟は、面白いと思ったが、中途半端な洒落になってしまった気がする。「三多摩」は、「埼玉」ほどおちょくられたことはないし、都心の連中に上から目線で見られても、反発するというより、そもそもこの地に住んでいるという意識があまりないのではないか。

『東京三多摩原人』は「ドブ川」探索に続いて、国分寺崖線を歩くという川つながりの展開になるが、その次は武蔵五日市に飛ぶ。その後は三多摩を網羅的に歩くというガイドブック的構成になっている。でも、この本はガイドブックというより、「なんにも考えずに歩いていると、必ず、思わぬものに出会」った記録であると書いてある(p302)。しかし、「三多摩探し」という大きな目的があるせいか、『孤独のグルメ』の底流にある「意味無く歩く」という氏の散歩の原則があまり貫かれていないように思えた。ただ、最後にはこうある。

《そうやって二年間歩いているうちに「ボクは三多摩人だ」ということすらどうでもよくなって、どんどん自分に対するコダワリとか、テレが無くなって、身軽になるのを感じた。》(p302)

結局「三多摩原人」という意識はそれくらいのものではないか。だから無理に「多摩人」や「武蔵野人」意識を育成しようとしても、それは定着しないだろう。

余談だが、久住昌之原作で『翔んで三多摩』というのをやってくれないだろうか、面白いと思うけどなあ。

「ファスト風土」と「郊外化」

そもそも「郊外」を現代日本社会のキーコンセプトにしたのは、三浦展著『ファスト風土化する日本 郊外化とその病理』(洋泉社) だと思われる。2004年の刊行だからかなり前になる。

80年代後半以降、本格的には90年代になって、日本の地方都市とりわけその郊外はファストフードのように画一化され、どこも同じような様相を呈するようになった。当時は「ジャスコ」(現在はイオン)に代表される大型ショッピングモール、ロードサイドのパチンコ、ファミレス、カラオケ、そしてコンビニが席捲する風景。地域の独自の風土は崩壊し、人びとの生活も変わり、荒れた人心を象徴するかのように犯罪が増えている……。

さすがに事例は古くなっているけれど、この切り口は見事だ。病理と呼んでもいい社会状況が現在にそのままつながっている。そして、ここで取り上げられた「ファスト風土」の特質は、先に挙げた宮台の「郊外化」(とくに第2ステージの「コンビニ化」)に重なる。

「郊外は現代という時代しかない空間であるため、現代社会の問題が最も先鋭的に現れる」(『ファスト風土…』p26)ということだろう。

であるならば、「郊外化」にいかに対抗するか、というテーマが再浮上する。

三浦展は、まちの歴史性や記憶に注目し、「異なる時代、異なる世代の異なる文化が重層的に存在し、街の中にモザイク的に見え隠れしているような状態こそが重要である」(p192)と述べる。この考え方は現在も生きていると思うし、街づくりはこのようにあるべきだろう。

街づくりということでは、郊外のキーワードとして「ニュータウン」を加え、住むという問題を取り上げているのが、若林幹夫の『郊外の社会学――現代を生きる形』(ちくま新書、2007年)である。

「ニュータウン」は典型的な郊外の住宅であり、均質的、画一的という意味でその特質は「コンビニ」的、「ファストフード」的といえるだろう。

これを「薄っぺら」で、文化を欠いたものとして「冷笑的」に批判する傾向があるとする。それは外れてはいないが、紋切り型な郊外批判ではないか、もっと郊外は複雑で、重層的であるというのがこの本のポイントだと思う。

「冷笑的」の例として、偉い建築家センセイたちの発言が挙げられている。彼らは郊外なんて住むところではないし、住宅は格下の建築だという。要するに郊外をバカにしているのだ。そういうセンセイが新国立競技場を作ったりするわけで、強権的な都市開発が主流なのは無理もないことがわかった。

まちはコントロールできない

「郊外」は均質で平板にみえても、実際は「過去の社会がそこに形作ってきた風景や様相の上に積み重なったり、それを破壊したりして形成され」(p97図の説明文)、重層的になっている。そこに住んでいるのは、親との関係だったり、たまたまだったり、「郊外」のコミュニケーションの薄さが好きで住む人もいる(p198)。それぞれが事情を抱えて住んでいる。それを踏まえない議論はナンセンスだということをこの本は何度も強調している。

これには共感できる。筆者も微力ながら「郊外」から重層的な「武蔵野」を掘り出す試みを続けているつもりだ。

さて、この本にはとても面白い事例が載っている。

筑波研究学園都市のことだ。このまちは当初、東京のベッドタウンではなく、独立・自立する「日本で最初の本格的なニュータウン」になるはずだった。ところが、つくばエクスプレスが開通したことによって、つくば市は東京の通勤・通学圏内になった。「東京の求心力の圏内である郊外に組み込まれようとしている*」(p91)というのである。つまり、独立都市のつもりが「郊外」都市になってしまったということだ。

*2007年の記述だが、これ以降コロナ禍まで東京の人口の「入超」は続いていたので、「組み込まれた」でいいのかもしれない。

ふたつのことを言いたい。

ひとつは、社会の〝無意識〟は強いということ。都市づくりの思惑をはるかに超えた力が街を決定するということではないだろうか。都市政策は、社会を十全にコントロールできないことを前提に立案するしかないのだと思う。

もうひとつ。「つくば」を「郊外」にしてしまうくらい、「郊外化」の力は強いということだ。なるほど「郊外化」が現代日本のキーワードになるわけである。

(杉山尚次)(写真は筆者撮影)

*連載のバックナンバーは>>次のページです。

- 書物でめぐる武蔵野 第36回(最終回)

西武池袋線で悪かったな 武蔵野「散歩」主義の試み - 2023年12月28日 - 北多摩戦後クロニクル 第48回

2021年 東久留米駅西口に「ブラック・ジャック」像設置 マンガやアニメでまちおこし - 2023年12月5日 - 書物でめぐる武蔵野 第35回

東久留米の水辺に古代人 身近に潜む意外な「物語」 - 2023年11月23日