書物でめぐる武蔵野 第18回 大泉からまた「朝ドラ」

トピックス的なことから始めたい。

2月のはじめ、来年春の NHK連続テレビ小説の発表があった。神木隆之介主演で「日本の植物学者の父」と呼ばれる牧野富太郎博士をモデルにした『らんまん』に決まったという。

この牧野博士、大泉学園に縁が深い。氏が1957(昭和32)年、満94歳で没するまで研究生活を送ったのが、大泉学園駅からほど近い場所だったのである。現在その地は「練馬区立牧野記念庭園」となっている。練馬区は張り切って区報の「号外」まで出した。その模様を2月17日の東京新聞が「地元沸く」と報じている(写真)。

大泉は、2019年前期、広瀬すず主演の朝ドラ『なつぞら』でご当地アニメ会社が登場したこともあり、練馬区は大泉を「アニメのまち」であることをウリにしている。新作『らんまん』で「まち興し」のネタがまた一つ増えたかっこうだ。

〝朝ドラ〟とか〝大河〟がご当地にくるとたしかに話題にはなる。それが一過性のもので終わらないような活性策が必要なのではないか。地元で牧野博士関連の植物を訪ねる「散歩コース」をつくるとかね。

ちなみにこの連載13回でも「牧野記念庭園」を訪れ、牧野博士についてちょっとしたレポートを掲載した。興味のある方はご覧ください。⇒

東京のまちの3分類

前回は独歩の「武蔵野」をめぐり、柄谷行人の「内面」等の近代化をめぐる議論、赤坂憲雄の江戸期からの継承という視点、加藤典洋の「なんでもない」風景に意味を見出す論理、川本三郎の「西進する郊外」などについて紹介した。そして川本の議論から「郊外」は、ずいぶんと明るくのどかなイメージだったことを知った。

しかし、「郊外」は現在、そんなにのどかではないことは、そこに暮らすわれわれは実感的にわかっている。この落差をどう考えたらいいだろうか。川本三郎の本からアイデアを拝借する。

東京の町には「下町/山の手」というよく知られた分類がある。これに対し、川本は東京の町を3つに分類する(前出『郊外の文学誌』pp210-11を要約)。

1 鉄道も車もなく歩くという時代に作られた町……下町と山の手をあわせた旧市内

2 電車の発達とともに作られた町……中央線沿線、西に延びる私鉄沿線に沿った町、大正末から昭和にかけて発達

3 自動車の普及とともに作られてきた現代の町……「多摩ニュータウン」に代表される周縁の町

この分類はとてもわかりやすい。でも、単純すぎるのではないだろうか。川本自身も、中央線沿線には下町と山の手の特徴を併せ持つ町があると指摘するように、それぞれの要素が入り混じっているのが、現在の東京の特徴だと思う。

そこで上を、【①「歩く」まち】、【➁「鉄道沿線」のまち】、【③ニュータウン】と変形して、そのうえで、具体的なまちを考えてみる。

たとえば、わが「ひばりが丘」は、もちろん典型的な➁なのだが、①の「歩く」という要素からみると、そういうところはなくはないし、③についても「イオンモール」あたりにそのミニチュア版をみることができる。

つまり、まちの簡単な色分けは便宜的なものにすぎないということだ。どのまちにも3つの要素は入り混じっている。

「歩く」という発想

東京を「活性化」させる、あるいは「再生」というべきか、そういう議論は昔もいまも盛んだ。90年代初頭にバブルが弾けてから一向に浮上しない日本経済、起死回生となるはずだった「2020東京五輪」はコロナ禍で期待外れ、おまけにロシアのウクライナ侵攻という現状では、やはり「再生」論は必要だろう。

デカいビルを建てるために、都心にある樹齢100年クラスの街路樹を大量にぶった切るというのも都市「再生」論なのだろうが、そういうのはそろそろやめようよ、という発想があることは確かだ。連載8回で少しふれた吉見俊哉の『東京裏返し 社会学的街歩きガイド』(2020年、集英社新書)は、歩く速度による都市の見直しを提唱している。首都高速の廃止や路面電車復活の提案は、先の【図式①】「歩く」感覚を都市に取り戻すことによってまちの再生を図ろうというものだろう。「地形」「川」への着目もこの流れだ。なにしろ歩かなければ、まちの凹凸や水は(再)発見できない。これまで周縁に追いやられていたものが、「裏返され」表面に出てくるというのは、まちの活性化のひとつに違いない。「散歩」の実質的な効用か?

『中央線がなかったら』(2012年NTT出版、2022ちくま文庫)

【図式➁】鉄道網によるまちの形成は、それ以前に「歩き」中心のまちがあったことを忘れさせてしまう。陣内秀信と三浦展の『中央線がなかったら 見えてくる東京の古層』(2012年、ちくま文庫2022年)は、歩くことによって、「中央線」よりもっと「古層」にある「まち」を掘り起こそうという試みだ。つまり、➁(鉄道沿線のまち)のなかに①(歩くまち)の魅力を見出すものである。

陣内は80年代から東京の「水」に注目してきた歴史家(連載8参照)、三浦は『ファスト風土化する日本――郊外化とその病理』など多数の東京論・郊外論をものする都市の評論家。『中央線は…』は二人の対談と、それぞれのフィールドワークによって構成されている。

たとえば阿佐ヶ谷。前出の川本三郎がここに「文士村」*を見出すのに対し、陣内は江戸期の古道を「発見」している。なんでもない細い小路が、実は歴史を重ねた寺社への参道だったことがわかったりすると、その光景が立体的に見えてきたりする。これも、まちの魅力の発見といえないだろうか。

*東京の「文士村」については、近藤富枝の『本郷菊富士ホテル』、『田端文士村』、『馬込文学地図』などがよく知られている。『文人たちのまち番町・麴町』(新井巌)という本もある。

こうした発見がまちの「活性化」とつながるかは、「活性化」の定義にもよるが、実利的効果はわからない。しかし、見慣れたまちが違ってみえてくるということは、新しい建物を造らなくても〝風景の模様替え〟ができるわけで、活性策のひとつになると思うが、いかがだろうか。

【図式③】については?

80年代、のどかでホンワカとした家族が暮らす「郊外」というイメージは絵空事になっていく。ロードサイドビジネスが興隆していき、全国どこも同じ、ある種殺伐とした風景が増えていった。80年、田園都市線沿線の高級住宅地で起こった浪人中の息子が両親を「金属バット」で殺してしまった事件が象徴するように、家族も軋み始める。

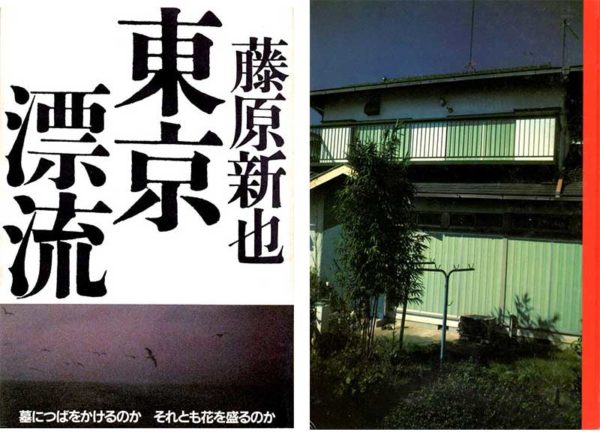

こうした危うい家族関係を、山田太一はテレビドラマ『岸辺のアルバム』で描いた。洪水で多摩川に流されていく住宅というドラマに引用されたニュース映像は有名だ。写真家の藤原新平は『東京漂流』で、「金属バット殺人事件」のあった家の跡を撮り、無惨な「風景」を際立たせた。こうした環境を川本三郎は「冷えた郊外」=「サバービア」と呼んでいる(『郊外の文学誌』p348)。「冷えた郊外」という言葉は広まらなかったが、言いたいことはわかる。この感覚は現在と地続きだ。

左『東京漂流』(1983年情報センター出版局)のカバー・帯。カバーを外すと、右の表紙が現れる。この写真は「金属バット殺人事件」が発生した住宅を事件後撮影したもの

川本はこういう言い方もしている。

《郊外の「発展」と「崩壊」は、同じことの裏と表であり、郊外とは発展していけばいくほど崩壊してゆくはかない存在である。》p224

そして1990年代以降、新自由主義とセットになった「規制緩和」によってこの傾向はさらに顕著になる。「郊外」のイメージは、【図式③】の「ニュータウン」になったといっていいだろう。この「ニュータウン」は多摩ニュータウンのような巨大な団地だけでなく、田園都市線沿線など、東京の南部に広がる住宅地、80年代に流行した言葉をつかえば「金妻のまち」のイメージも含んでいる。

こうして、それまでの駅周辺にある商店街・住宅地はオールドタウンとなって、さびれていった。郊外の巨大なショッピングモールと「シャッター通り商店街」は、いまなお日本全国に広がり続けている。これが三浦展のいう「ファスト風土化する」ということなのだろう。

では、このままでいいのか、ということになる。ひとまずの案として、前出『中央線…』の陣内秀信の言葉を引いて、今回は終えることにしたい。これも【図式①】「歩く」という発想によって、まちを「再生」させようという考え方と読める。

《農地などの風景は、コモンズ、つまりみんなが共有している財産であるっていう、そういう考え方も出てきています。グローバリゼーション、新自由主義で…超高層ビルやタワーマンションばっかりできて、地域が破壊されていく、歴史もなくなる、風景も変わる…それは、やはりおかしいですよね。もう少し、みんなが共通の価値観を持って、いい空間を共有していく、交流する、何か新しいものを生むという場ができればと思います。緑地や水辺も重要なコモンズです》p219

- 書物でめぐる武蔵野 第36回(最終回)

西武池袋線で悪かったな 武蔵野「散歩」主義の試み - 2023年12月28日 - 北多摩戦後クロニクル 第48回

2021年 東久留米駅西口に「ブラック・ジャック」像設置 マンガやアニメでまちおこし - 2023年12月5日 - 書物でめぐる武蔵野 第35回

東久留米の水辺に古代人 身近に潜む意外な「物語」 - 2023年11月23日