西東京市に地域博物館を! 第3回講演会が1月22日、柳沢公民館で

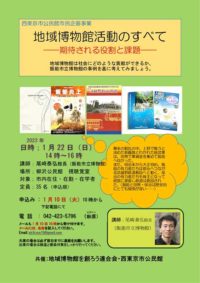

田無市と保谷市が合併してはや22年。20万都市となった西東京市に、文化の拠点たる博物館がない。国史跡下野谷遺跡の市の整備活用計画にはあるものの、いまだに博物館建設の話が現実化しない。(写真は、昨年7月3日、柳沢公民館での第1回講演会の様子。国立民族学博物館飯田卓教授の「保谷に集まった博物館資料の現在」)

しびれを切らした形で、3つの市民団体が声を上げた。それが「地域博物館を創ろう連合会」。田無地方史研究会・西東京 自然を見つめる会・下保谷の自然と文化を記録する会からなる。

2022年2月に連合会を結成。まずは1年間、市民と思いを共有するため、公民館の市民企画事業として3回の講演会とパネル展示を行う。

◆ 2つのレガシー

東伏見にある下野谷遺跡は、今から5000年ほど前の縄文時代中期の環状集落の遺跡であり、2015年に国史跡の指定を受けている。しかしそこから出土した遺物は旧小学校の郷土資料室に保存・展示され、空調設備は万全ではない中で、確実に劣化している。

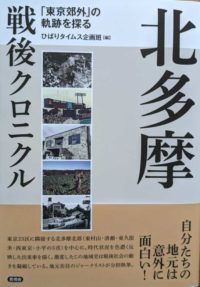

また、ここ西東京市は、知る人ぞ知る民族学博物館発祥の地。東町1丁目の清水建設㈱敷地の一部に、昨年12月に保谷スダジイ広場が開設されたが、その敷地には1937~62年まで、渋沢敬三(渋沢栄一の孫)や高橋文太郎、今和次郎などによってつくられた日本で初めての野外展示物付き民族学博物館があった。当時ここに集められた品々約2万1000点は、現在大阪の国立民族学博物館に収蔵されている。

◆ 進化する地域博物館像

このような特別な文化遺産があり、市民活動も活発な西東京市で、私たちはどんな地域博物館を理想とすべきか。

ハード面では、遺物を適切な環境で保存すること。ソフト面では文化遺産を通して市民が学習して協働を得、まちづくりに生かしていくこと。子供たちの教育の場であり、学芸員の方の研究拠点にもなること、などなど。

近年博物館法の改正もあり、博物館同士のデジタル化と連携が進んでいる。まちづくりや観光にまで文化財を活用することが求められるのは厳しい気もするが、わがまちに地域博物館がほしいというのが、まずは現在の切実な願い。

「地域博物館を創ろう連合会」はこれまで2回講演会とパネル展示を行い、市民が望む新しい博物館像を模索してきた。一日も早い地域博物館の建設を目指して、個人ででもいいし会ででもいいので、一緒に活動する仲間を増やしたい。

講演会3回目は1月22日(日)14~16時、柳沢公民館。飯能公民館の尾崎泰弘館長による「地域博物館活動のすべて―期待される役割と課題―」。申し込みは、akikusa19@gmail.com 萩原。

(文/萩原恵子 写真/滝島俊)

【筆者略歴】

萩原恵子(はぎわら・けいこ)

石巻出身。震災以後、友と石巻の応援ブログを細々続ける。「地域博物館を創ろう連合会」事務局担当。下保谷の自然と文化を記録する会会員。元「屋敷林の会」代表。校正者。著書『タヌキの伝言』(けやき出版)、松田宗男と共著『武蔵野鉄道が通る!』