魚の口、顎や歯から生態と進化を知る 多摩六都科学館で夏の特別企画展

食べ物を取り込む「口」。その変化を通して、多種多様な魚の生態と進化の過程を探る夏の特別企画展が7月22日、西東京市芝久保町5丁目の多摩六都科学館で始まった。水槽内で餌を食べる魚が観察できるほか、エラや顎、歯の標本、捕食シーンを集めた珍しい動画などを展示。ペーパークラフト作成などのイベントも楽しみながら、大人も子どもも魚のヒミツを知ることができる。9月3日まで開催。

特別展のタイトルはズバリ「魚の口~食べるは生きる」。会場に入るとまず、水槽のコイ(鯉)がお出迎え。隣のパネルは「生物の中で初めて顎を獲得したとされ、かつ、脊椎動物中最も種数が多く、陸水域から深海域まで幅広い環境に生息する魚をテーマとしました」と展示の趣旨、魚の基本的な特徴を解説する。

会場となった地下1階のイベントホールは、食べ物の種類によって3つに分かれる。

「プランクトンを食べる」エリアは、ペーパークラフトで作ったマイワシの群れが頭上に散開。サメの仲間では珍しく、プランクトンを食べるジンベエザメも空中を泳いでいる。海水からプランクトンを絡め取るスポンジ状のエラの剥製も展示。各地の水族館の協力を得て、魚が捕食する多くのシーンを収めた動画も見ることが出来る。

「肉を食べる」ゾーンに入ると、大口を開けたホオジロザメの頭部模型が目に飛び込んでくる。手前に白い歯、奥にも歯、歯、歯。展示を担当した同科学館 研究・交流グループの北村沙知子さんは「ネコザメは前の歯で餌などをとらえ、奥歯で砕きます。ネコザメはサザエが好物です。大型のイタチザメは、ウミガメの甲羅も砕いて食べるんですよ」。ヘェー、気分はギョ、ギョ、ギョ…?

壁にはサメの顎の剥製が並び、硝子ケースに入ったマダイの頭骨やアカムツ、カワハギの骨格標本も陳列されている。

「藻を食べる」コーナーは、珪藻を食べるアユのほか、ワカメやヒジキ、昆布などの海藻を食べる魚の説明もある。

マイワシのペーパークラフト作成教室は7月30日に開催。8月13日は「海のハンターバトル」と題して、食べるための魚の進化と、食べられないための幼魚の進化を、専門家が写真と映像で語る関連イベントも予定されている。

開催期間は9月3日まで。8月21日、28日、9月1日は休館。開館時間は午前9時30分から午後5時まで。入場料は大人520円、4歳~高校生210円。

(北嶋孝)(写真は筆者撮影。7月21日の内覧会で)

【関連情報】

・夏の特別企画展「魚の口 ~食べるは生きる~」(多摩六都科学館)

- 情報欄も4月以降の更新停止 - 2024年3月24日

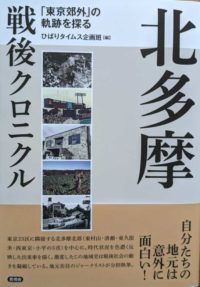

- 『北多摩戦後クロニクル』3月19日発売 「ひばりタイムス」連載記事を書籍化 - 2024年3月8日

- 東京新聞が「ひばりタイムスの10年」紹介 メディアに掲載されたひばりタイムスの活動は… - 2024年2月27日