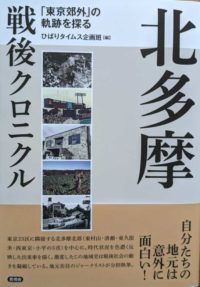

うれしいお知らせです。「ひばりタイムス」の連載企画「北多摩戦後クロニクル」を収録した単行本が完成し、[2024年]3月19日から一般書店で発売されます。東村山・清瀬・東久留米・西東京・小平の5市を中心に50項目を取り上げ、あらたに北多摩北部の「出来事年表」を追加しています。

2008(平成20)年6月、東久留米市の落合川と南沢湧水群が「平成の名水百選」に入った。この「名水百選」入りがあって、いまでこそ東久留米市は〝川のまち〟とか〝水のまち〟と言って違和感がないが、ここにいたるにはかなりの紆余曲折があった。ものごころがついたときから東久留米市(当時は久留米町だったが)に半世紀以上住んでいる者として、川の「死と再生」に関する話を記しておきたい。

2007(平成19)年10月、旧石川島播磨重工業(現IHI、本社・東京都江東区豊洲)は西東京市向台町の田無工場を閉鎖した。戦後50年間にわたり戦闘機や民間機などの航空ジェットエンジンの開発・製造を担う一大拠点だった。東京ドーム2個分ほどの広大な工場跡地には大規模な商業施設やマンション、病院などが建設され、市民生活の場として活用されている。

2003(平成15)年、武蔵野の台地を流れる玉川上水が国の史跡に指定された。江戸初期から人々に飲み水を届けるとともに武蔵野の開発を促した玉川上水は戦後、空堀や道路、暗渠になるなど時代の変化に合わせてその姿を変えてきた。近年は人々に憩いを与える自然環境の保全、江戸と東京の発展を支えた歴史文化資産としての整備が進むとともに、豊かな水流復活に向けた活動が熱を帯びている。

2002年7月、早稲田大学ラグビー蹴球部が西東京市から杉並区上井草に移転、74年間にわたる「東伏見」での歴史に幕を閉じた。同ラグビー部は1918(大正7)年創設、幾多の名選手を生み、大学日本一16回、社会人を含めた日本選手権でも4回優勝するなど大学ラグビー・ナンバーワンの戦績を誇る。ラグビーのほかにもサッカー、野球、馬術などさまざまな施設を持っていた早大東伏見キャンパスは今も学生スポーツの聖地として活気を維持し、周辺の住民にとっても憩いと交流の場になっている。

1998(平成10)年1月、コミュニティーラジオ局「エフエム西東京」(FM西東京)が田無市(現西東京市)で開局した。四半世紀の間、ボランティア・スタッフたちに支えられながら災害・防災情報をはじめ西東京市を中心とする地元情報を発信するとともに、地域の人と人をつなげる役割を果たしてきた。2018年には「FMひがしくるめ」(現TOKYO854 くるめラ)が開局し、北多摩エリアの情報ネットワークは一気に広がった。

1995(平成7)年、東村山市の狭山丘陵南側の谷を流れる北川(荒川水系柳瀬川の支流)左岸に約2万平方メートルの規模で広がる「下宅部(しもやけべ)遺跡」が発見された。約13000平方メートルの調査で出た総数20万点以上の遺物のうち、縄文時代後期の特に木製品などの有機物が大量に出土した上、鮮やかな朱の漆塗り製品が目を引く全国的にも貴重な遺跡であることが分かり、2020年国の重要文化財に指定された。

東村山市にある国立療養所多磨全生園(全生病院)では入所者の趣味の活動が盛んで、中でも俳句や短歌、川柳をたしなむ人たちが多かった。創作は生きがいだった。作家では全生園を舞台にした小説「いのちの初夜」を書いた北條民雄が知られる。かつては社会から隔絶された閉鎖空間の所内で「生きる糧」として入所者たちの心の支えになった。今回は文学を中心に療養所の暮らしを書くことにする。

1992(平成4)年2月14日未明、清瀬市旭が丘、東村山署旭が丘派出所で1人勤務中だった大越晴美巡査長=当時(42)、殉職で警部補に特進=が何者かに刃物で襲われて殺害され、実弾入りの拳銃が奪われた。その後の懸命な捜査にも関わらず事件は未解決のまま2007年時効となった。郊外の静かな団地で起きた惨劇に社会的不安が高まり、派出所勤務の危険性や銃器管理の在り方もあらためて論議を呼んだ。

1986(昭和61)年3月23日午後零時10分ごろ、田無市(現西東京市)本町の西武新宿線田無駅1番ホームで、停車中の上り準急電車に急行電車が追突し、乗客計204人が重軽傷を負った。

1984年10月、日本を代表する木彫作家の1人、平櫛田中(ひらくし・でんちゅう)の美術館が小平市にオープンした。小平市学園西町は田中が最晩年に暮らした地。玉川上水のほとり、静かな住宅地に建つ住居兼アトリエをそのままに小平市平櫛田中館として開館、94年に展示館を新設し、2006年4月、小平市平櫛田中彫刻美術館と改称して現在に至っている。こぢんまりとした空間に木彫、ブロンズ作品や書、ゆかりの品々を収め、北多摩地域には珍しい市立美術館だ。

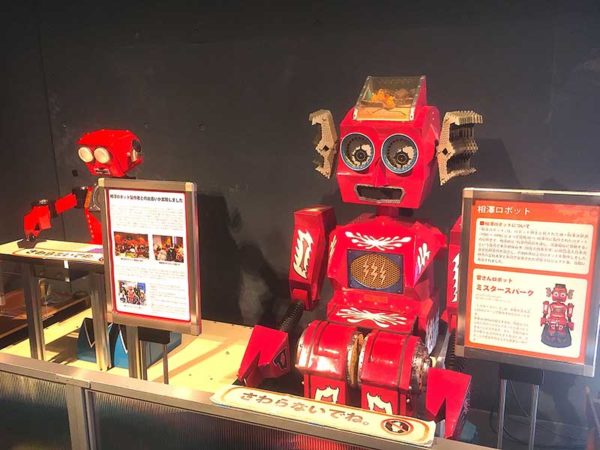

生涯に800体以上のロボットを作り「ロボット博士」と呼ばれた相澤次郎さん(1903〜1996年)が1952(昭和27)年、保谷町(現西東京市)に財団法人日本児童文化研究所を設立した。研究所から生み出された四角顔に丸い目の“相澤ロボット”は、1970年の大阪万博をはじめ科学展やイベントで人気を集め、草創期のロボットのイメージを決定づけるとともに昭和の子どもたちに未来への夢を与えた。

1950(昭和25)年、現在の「西武園ゆうえんち」の前身「東村山文化園」がオープンした。西武鉄道による観光、娯楽の一大拠点として、その後の時代の変化の波にもまれつつ進化を続けている。

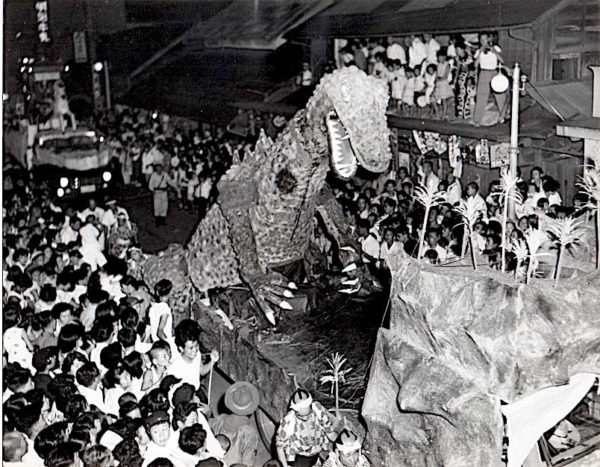

1949(昭和24)年、田無町(現西東京市)で盆踊りに伴う仮装大会が始まった。意匠を凝らした大掛かりな山車(だし)とさまざまなキャラクターに扮した住民が青梅街道をねり歩くイベントは「関東一の仮装大会」として新聞、ラジオ、テレビで大きく報じられた。大会は年を追って盛大になり、毎年、関東一円から見物客が押し寄せる真夏の風物詩になった。

1948(昭和23)年5月、東京都立小平霊園が開園した。小平霊園は8つの都立霊園(青山、雑司ケ谷、谷中、染井、多磨、八柱、小平、八王子)のうち7番目、戦後初めてできた比較的新しい墓所だった。宗旨宗派を問わず、さまざまな形態のお墓がそろった公園型の霊園である。