北多摩戦後クロニクル 第3回

1947年 小平に養護施設「東京サレジオ学園」 子どもたちを守り育てる

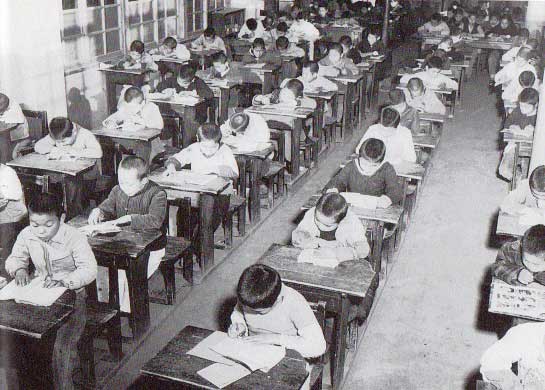

終戦直後、街には戦災孤児があふれていた。救済の手を差し伸べたのはほとんどが民間施設、なかでもキリスト教関係者が果たした役割は大きかった。

東京サレジオ学園は1946(昭和21)年、サレジオ修道会の神父が東京都練馬区の旧陸軍成増飛行場跡の兵舎を借りて園児3人とともに始まった。兵舎は米軍住宅地になるため、47年に現在の小平市上水南町にあった旧陸軍技術研究所跡地の払い下げを受けて移転。翌年には児童福祉法の施行により養護施設として認可を受けた。小中学校の設置も認可され、広大な敷地に子どもたちの生活の世話とともに学校教育も行う養護施設が誕生した。

■ 子どもたちと共にいる

親の不在や病気、養育放棄などさまざまな理由により家庭で生活できない園児たちの数は増え続け、1956年には定員250人に達した。大人数が広い建物の中で食べ、眠る集団生活は管理しやすい反面、家庭のぬくもりに欠け、プライバシーがない。

「家庭から切り離された子どもたちに必要なのは職員や地域と親密に交わる日常の生活体験。一般家庭に近い園舎を実現できないか」。学園は欧州視察を経て1984年から園舎を小集団向けに建て替える抜本的な改革に乗り出した。

88年までに大部屋を排した7棟の園舎と厨房棟、職員宿舎、大聖堂、地域交流ホームなどが完成した。この取り組みは児童養護の世界で注目を集め、「子どもたちと共にいる」ことをテーマに、自然と調和する瓦屋根や木製デッキ、中庭を取り入れた欧風の美しい建築群は数々の建築賞を受賞した。

90年代に入り、児童養護の世界は大きな課題に直面する。「被虐待児」と呼ばれる、心に深い傷を負った子どもたちの入所だ。学園は「指導」から「受容と傾聴」を子ども支援の中核に取り入れることにした。日常生活を保障し、子どもの苦しみ、悲しみを受け止めて、その声に耳を傾ける。

同時に食事を外部に任せることなく、園舎職員が子どものそばで自ら調理する取り組みも始めた。土台となるのは、サレジオ会を創立した北イタリアの司祭ドン・ボスコが理想とした「子どもたちが愛されていると感じられる関わり」である。

2000年以降、学園は子どもたちの自立を支援するための地域小規模グループホームや再チャレンジホームの開設、一時的に子どもを預かるショートステイ事業と活動を広げ、2020年には園舎の一つを地域支援センターとして活用し、地域の子育てを助ける「子育てひろば」を開始した。

■ よみがえった鐘の音

学園の象徴とも言えるのが、大聖堂の隣にそびえる鐘塔だ。地上のコントローラーによって電動で大中小3連の鐘本体を揺らし、定時に鳴り響く音色が生活のリズムを刻んでいたが、電動モーター周辺機器の故障で2011年から動かなくなっていた。ドイツ製の特注品で専門業者に修理を頼むと何百万円もかかってしまう。

そこへ駆けつけたのが、町田市にあるサレジオ工業高等専門学校名誉教授(電気工学)の依田勝さんだった。当時75歳の依田さんは高さ何十メートルもある塔内のらせん階段を何度も登り降りして、滑車も使いながら頂上部に鉄骨の足場を組んで修理に挑んだ。

2019年春から試行錯誤を繰り返し、その年のクリスマスには3つの鐘すべてを鳴らすことに成功した。すべてボランティア仕事だったが、依田さんは「こんな機会は望んでも得られません。やらせていただくだけでありがたい」と話す。

3つの鐘は異なる音程と音色の組み合わせで独特の響きを奏でる。現在、12時と4時半の防災チャイムが流れる時間に合わせて鳴るようにしている。卒園生の結婚式を聖堂で挙げた際には祝福の鐘が鳴り響いた。

■ 大規模な園舎改築計画

現在、学園は大規模な園舎建て替えと分園化計画に臨んでいる。建築群は築30年を超える老朽化に加え、排水機能の不具合などさまざまな問題を抱えている。修繕には多額の費用を要するため、現在の園舎8棟のうち7棟を解体し、建築デザインを引き継いだ9棟を新たに建てる計画だ。

さらに国が進める児童養護施設の小規模化(45人以下)と、現定員98人の維持という都の要請に応えるため、現在の敷地内に「サレジオ小金井」(5棟、定員30人)を新設し、「サレジオ小平」(5棟、定員30人)と敷地外の6つのグループホーム(各定員6人)に分園化する構想を進めている。うち2つのグループホームには初めて女子を受け入れる。

計画に伴って学園の北側の土地9200平方メートルを売却して財源の一部とし、サレジオ小金井は2025年4月、サレジオ小平は26年4月に開園する予定だ。学園は新しい画期を迎えようとしている。

田村寛園長は「各園舎の定員が6人に減ることで、子どもたちへの目配りがよりきめ細かくなるはず。建物は新しくなっても、子どもたちに寄り添って丁寧に関わっていくという私たちの養育方針は変わりません。その意味では今回のプロジェクトが『サレジオらしい養育とは何か』をあらためて確認する機会になればと思う」と話している。

(片岡義博)(写真は筆者提供)

【主な参考資料】

・社会福祉法人東京サレジオ学園『サレジオの五〇年』『東京サレジオ学園の七〇年』

・北田英治著『サレジオ』(TOTO出版)(amazon)

・東京サレジオ学園公式サイト

- 地域報道サイト「はなこタイムス」が新年開設 北多摩北部のニュースを掲載 コミュニティーFMくるめラ社長が運営 - 2023年12月25日

- 「担任教諭と同級生のいじめで不登校に」 いじめ重大事態の児童側、小平市を提訴 市議会で市長が報告 - 2023年11月28日

- 小平市が第3子以降の給食費を無償化 来年1月~3月分を補正予算案に盛り込む - 2023年11月24日