2007(平成19)年10月、旧石川島播磨重工業(現IHI、本社・東京都江東区豊洲)は西東京市向台町の田無工場を閉鎖した。戦後50年間にわたり戦闘機や民間機などの航空ジェットエンジンの開発・製造を担う一大拠点だった。東京ドーム2個分ほどの広大な工場跡地には大規模な商業施設やマンション、病院などが建設され、市民生活の場として活用されている。

2003(平成15)年、武蔵野の台地を流れる玉川上水が国の史跡に指定された。江戸初期から人々に飲み水を届けるとともに武蔵野の開発を促した玉川上水は戦後、空堀や道路、暗渠になるなど時代の変化に合わせてその姿を変えてきた。近年は人々に憩いを与える自然環境の保全、江戸と東京の発展を支えた歴史文化資産としての整備が進むとともに、豊かな水流復活に向けた活動が熱を帯びている。

「川岸《かわぎし》遺跡」というのは、東久留米市の旧石器時代、縄文時代、江戸時代にまたがる重層遺跡である。落合川が黒目川に合流する地点のすぐ右側に位置する。ヤオコー新座栗原店の真裏にあたり、落合川を挟んだ対岸には東久留米のスポーツセンターがある。

2002年7月、早稲田大学ラグビー蹴球部が西東京市から杉並区上井草に移転、74年間にわたる「東伏見」での歴史に幕を閉じた。同ラグビー部は1918(大正7)年創設、幾多の名選手を生み、大学日本一16回、社会人を含めた日本選手権でも4回優勝するなど大学ラグビー・ナンバーワンの戦績を誇る。ラグビーのほかにもサッカー、野球、馬術などさまざまな施設を持っていた早大東伏見キャンパスは今も学生スポーツの聖地として活気を維持し、周辺の住民にとっても憩いと交流の場になっている。

2001年1月21日、田無市と保谷市が合併して西東京市が発足した。両自治体の合併構想は明治時代にまでさかのぼり、近隣の自治体を巻き込みながら協議と決裂を繰り返す紆余曲折を経てきた。100年越しの合併は「21世紀最初の新設市」「市民参加の都市型合併」として全国の注目を集めたが、市を二分する市長選が繰り広げられるなど波乱含みのスタートだった。

1998(平成10)年1月、コミュニティーラジオ局「エフエム西東京」(FM西東京)が田無市(現西東京市)で開局した。四半世紀の間、ボランティア・スタッフたちに支えられながら災害・防災情報をはじめ西東京市を中心とする地元情報を発信するとともに、地域の人と人をつなげる役割を果たしてきた。2018年には「FMひがしくるめ」(現TOKYO854 くるめラ)が開局し、北多摩エリアの情報ネットワークは一気に広がった。

1.定住社会から移動社会へ

自治会、コミュニティセンター、地域の居場所…と、ここ数年地べたに這いつくばるような仕事をしてきた私にとって、「デジタルノマド」が国の施策として取り上げられていることを知って、驚いた。

1995(平成7)年、東村山市の狭山丘陵南側の谷を流れる北川(荒川水系柳瀬川の支流)左岸に約2万平方メートルの規模で広がる「下宅部(しもやけべ)遺跡」が発見された。約13000平方メートルの調査で出た総数20万点以上の遺物のうち、縄文時代後期の特に木製品などの有機物が大量に出土した上、鮮やかな朱の漆塗り製品が目を引く全国的にも貴重な遺跡であることが分かり、2020年国の重要文化財に指定された。

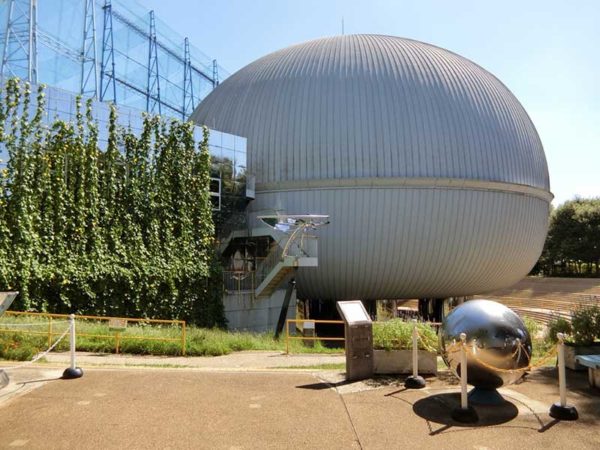

1994年3月1日、田無市(現西東京市)の住宅地に「多摩六都科学館」がオープンした。「世界一」と認定されたプラネタリウムをはじめ、昆虫標本や動物のはく製、化石の実物展示、宇宙旅行の疑似体験ができる参加体験型展示などを通じて、子供から大人までが楽しみながら科学を学べる場として親しまれている。

今回も東京を南北に走る2つの道について述べたい。2本立てになっていて、前半は国道16号線で1990年代、近過去が舞台。後半は鎌倉街道の続きで、『太平記』の世界を散歩する。

東村山市にある国立療養所多磨全生園(全生病院)では入所者の趣味の活動が盛んで、中でも俳句や短歌、川柳をたしなむ人たちが多かった。創作は生きがいだった。作家では全生園を舞台にした小説「いのちの初夜」を書いた北條民雄が知られる。かつては社会から隔絶された閉鎖空間の所内で「生きる糧」として入所者たちの心の支えになった。今回は文学を中心に療養所の暮らしを書くことにする。

東村山市青葉町にある国立ハンセン病資料館の前身、高松宮記念ハンセン病資料館が1993(平成5)年6月に完成した。不治の病とされ長年、国の隔離政策が続いたハンセン病は完治する病になり、強制的な隔離政策に終止符が打たれた。資料館は長く続いた偏見と差別や治療や療養、療養所生活の歴史を振り返るとともに、この病の正しい知識の普及と人権回復のための広報・啓発活動をはじめ、さまざまな事業を展開している。2007年4月に国立の施設としてリニューアルオープンした。国立療養所多磨全生園(ぜんしょうえん)の緑豊かな敷地内にあり、国立13カ所、私立1カ所ある全国のハンセン病療養所の情報を集約し発信するナショナルセンターの役割を果たすとともに、学びの場、住民との交流の場にもなっている。

1992(平成4)年2月14日未明、清瀬市旭が丘、東村山署旭が丘派出所で1人勤務中だった大越晴美巡査長=当時(42)、殉職で警部補に特進=が何者かに刃物で襲われて殺害され、実弾入りの拳銃が奪われた。その後の懸命な捜査にも関わらず事件は未解決のまま2007年時効となった。郊外の静かな団地で起きた惨劇に社会的不安が高まり、派出所勤務の危険性や銃器管理の在り方もあらためて論議を呼んだ。

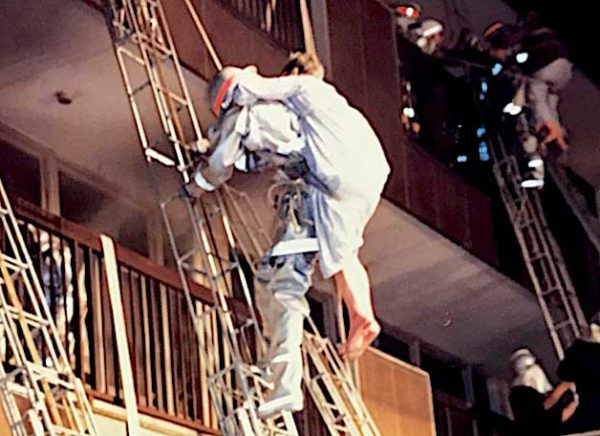

1987(昭和62)年6月6日深夜、東村山市青葉町の特別養護老人ホーム「松寿園」から出火、3階建ての施設に収容されていたお年寄り74人のうち17人が死亡、25人が負傷した。老人ホームの火災としては戦後2番目に多くの犠牲者を出す惨事だった。老人福祉施設の安全管理に大きな教訓となるとともに、医療を含めた福祉の在り方に論議を呼ぶきっかけとなった。