「茨木のり子没後15年の集い」 コロナ禍に100人超える市民参集

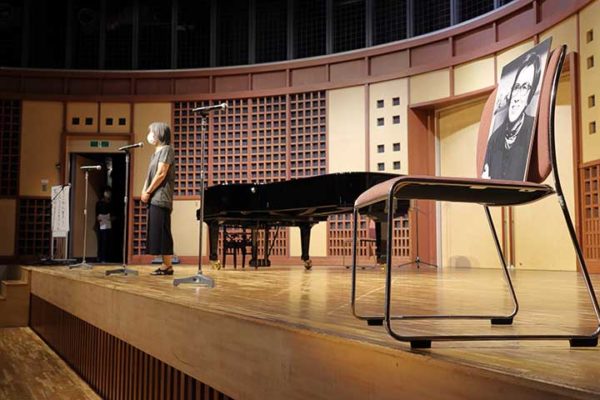

詩人の茨木のり子さんが西東京市東伏見の自宅で亡くなったのは2006年。今年の没後15年を記念して、多彩なゲストや市民が茨木さんの詩を朗読し、歌い、耳を傾ける集いが8月8日、西東京市の保谷こもれびホールで開かれた。コロナ禍で定員の半数に制限されても、茨木さんの詩との出会いを大切にしてきた100人を超える人たちが集まり、凛として温かい作品の世界をともに味わった。(写真は、茨木のり子さんの遺影が会場を見つめていた)

戦後の軌跡を「朗読」でたどる

新型コロナウイル感染がこれまでない勢いで広がった4度目の緊急事態宣言の下で、予定された出演者の辞退、キャンセルが相次いだ。このため稽古を重ねてきた会員創作・出演の朗読劇は1週間前に延期を決め、「劇」から「朗読」に変更。急遽実行委員長の柳田由紀子さんが創った新たな台本をもとに、ほとんどぶっつけ本番状態で最初の演目、朗読「茨木のり子 巡りくる8月の旅」が始まった。

1945年8月6日、アメリカが広島市に原子爆弾投下。8月9日は長崎市にも。同日、ソ連が日ソ中立条約を破棄し、宣戦布告…。76年前の真夏。茨木さんは当時、勤労動員中の一学生だった。「玉音放送」の翌日、都内の工場から列車を乗り継いで愛知県の実家に戻った。茨木さんの戦後の始まりだった。

占領、東京裁判、朝鮮戦争、サンフランシスコ平和会議、日米安保条約…。社会が変動する中で詩や文学、演劇に関心を寄せ、やがて詩作を積み重ねていく。旧保谷市東伏見に新居を構えたのは1958年、32歳の時だった。内外情勢を見つめ、戦中の「愛国少女」時代を振り返りつつ思索を重ねる。そんな茨木さんの軌跡を、「茨木のり子の家を残したい会」のメンバー9人が舞台に立って代わる代わる読み進めた。

保谷市の「憲法擁護・非核都市の宣言」

地域で暮らす姿勢が結実したのは1982年、保谷市の「憲法擁護・非核都市の宣言」制定への関わりだった。当時の市長に依頼され、草案をまとめた。その時の市長、都丸哲也さんが「朗読」のメンバーの一人として舞台に立った。「言葉の羅列ではいけないと思い、会って趣旨を話してお願いした。茨木先生の詩魂と思いがまとめられたすばらしい宣言文が生まれた」と誕生の経緯を語ったあと、宣言全文を舞台に立った人たちとともに読み上げた。

みどり濃いまち

ほっとする保谷に

私たちのくらし木や鳥や虫たちとともに

日々のいとなみ

静かなあけくれ

平和をねがう

すべての国のひとびととともに

守りぬこうこのなんでもないしあわせ新たに誓う

いっしょに育てるこの地方自治

そっくり子どもたちに手わたすことをこの市民の声を

憲法擁護・非核都市保谷の

宣言とする

(昭和57年10月1日)

都丸さんは今年100歳。身体を支えられながらも「戦争をさせない、憲法擁護、そういう保谷市民の声が(宣言に)込められている。今の世相の中で、繰り返し思い出し、いいものを残したと思っています」と述べると、会場から大きな拍手が起きた。

「記憶の風化」に抗して

次のステージは、ソプラノ歌手の前中榮子さんが登場。茨木さんの詩に、朝岡真木子さんが作曲した3曲を取り上げた。古いたたずまいを残す「母の家」、夫の思い出を包む「レンコート」、戦争が青春を覆った時代を振り返った作品「わたしが一番きれいだったとき」を情感込めて歌った。

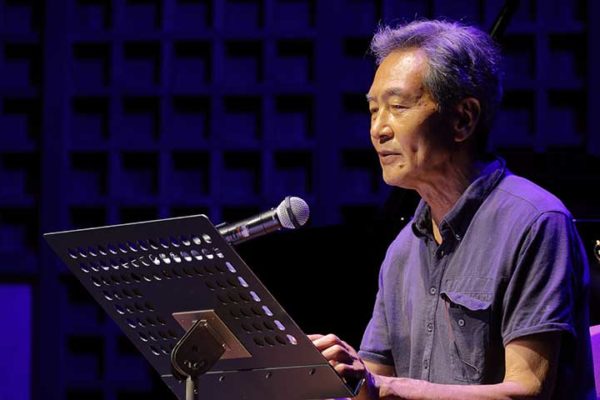

アナウンサーの山川建夫さんは、長編詩「りゅうりぇんれんの物語」を読んだ。戦争中、中国大陸から北海道の炭鉱に送り込まれた劉連仁さんは1945年7月、理不尽な労働現場から脱走。1958年2月に保護されるまで北海道の山中で逃避行を重ねた。その14年の歳月を、茨木さんは「記憶の風化」を見越し懸念しつつ、言葉に記録した。第3詩集「鎮魂歌」(童話社版)の最後に収録。45ページにわたる歴史の記録でもある。山川さんは深く響くバリトンで30分余りかけて読み通した。

休憩後、「茨木のり子の家を残したい会」会員の大場誠司さん作曲の「木は旅がすき」「花ゲリラ」の2曲が、同会メンバーの合唱で初演された。続いて前中さんのソプラノ独唱でピアノ伴奏した川本嵐さんがリストの「巡礼の年」を弾いた。

最後は吉岡しげ美さんの「ピアノ弾き語り」だった。「詩に作曲させてほしい」と茨木さんに電話。「自宅に招かれて話し合い、OKをいただいた。いまから40年も前ですね」。若いころのこんなエピソードをまじえながら、「女の子のマーチ」「生きているもの・死んでいるもの」「わたしが一番きれいだったとき」「六月」を取り上げた。吉岡さんは、茨木さんはじめ新川和江、与謝野晶子、金子みすゞら女性の詩や短歌を作曲して歌っている。「茨木さんの詩はわたしの指針。グラグラしているとき舵を取ってくれる」と語った。

「どこかに美しい人と人との力はないか」

この「集い」の実行委員長、柳田由紀子さんは冒頭のあいさつで、「茨木さんの詩との出会いをそれぞれが共有し力になっている。茨木さんの力は本当にすごい」と語った。「茨木のり子の家を残したい会」が生まれてから5年。当時5人だった会員がいまは約180人に増えた。会報を発行し、講演会も開き、「それぞれの出会い、思いをパフォーマンスにできる企画」を練り、コロナ禍の状況下で「一山二山、三山を越えて」この日を迎えた。

集いの終わりに、同会代表の小田桐孝子さんが「コロナ感染でこの2年間は抑圧状態の期間でした。ちょうど茨木さんの戦中と同じだったかもしれません。それでも文化・芸術の力は、こんなにも私たちを元気づけてくれる、生きる力を与えてくれると実感しました」と語ると、大きな拍手が会場に広がった。

集いのテーマは「どこかに美しい人と人との力はないか」。茨木さんの詩「六月」に出てくる言葉だった。参加した人たちが茨木さんから受け継ぎ、思いを込めたのかもしれない。詩の全文を載せて、この報告を閉じたい。

(北嶋孝)(写真は筆者撮影)

「六月」

どこかに美しい村はないか

一日の仕事の終りには一杯の黒麦酒

鍬を立てかけ 籠を置き

男も女も大きなジョッキをかたむけるどこかに美しい街はないか

食べられる実をつけた街路樹が

どこまでも続き すみれいろした夕暮は

若者のやさしいさざめきで満ち満ちるどこかに美しい人と人との力はないか

同じ時代をともに生きる

したしさとおかしさとそうして怒りが

鋭い力となって たちあらわれる

(第2詩集『見えない配達夫』1958年刊所収)

【関連情報】

・茨木のり子の家を残したい会(ゆめこらぼ)

- 情報欄も4月以降の更新停止 - 2024年3月24日

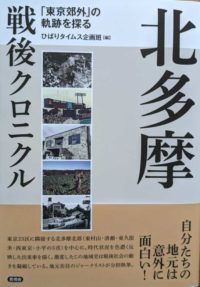

- 『北多摩戦後クロニクル』3月19日発売 「ひばりタイムス」連載記事を書籍化 - 2024年3月8日

- 東京新聞が「ひばりタイムスの10年」紹介 メディアに掲載されたひばりタイムスの活動は… - 2024年2月27日

旧保谷市の「憲法擁護・非核都市の宣言」の第2連冒頭の「水」を「木」と差し替えました。主催者側からの申し出です。(編集部)