ロボットの魅力を次世代に 多摩六都科学館で「ロボットパーク」

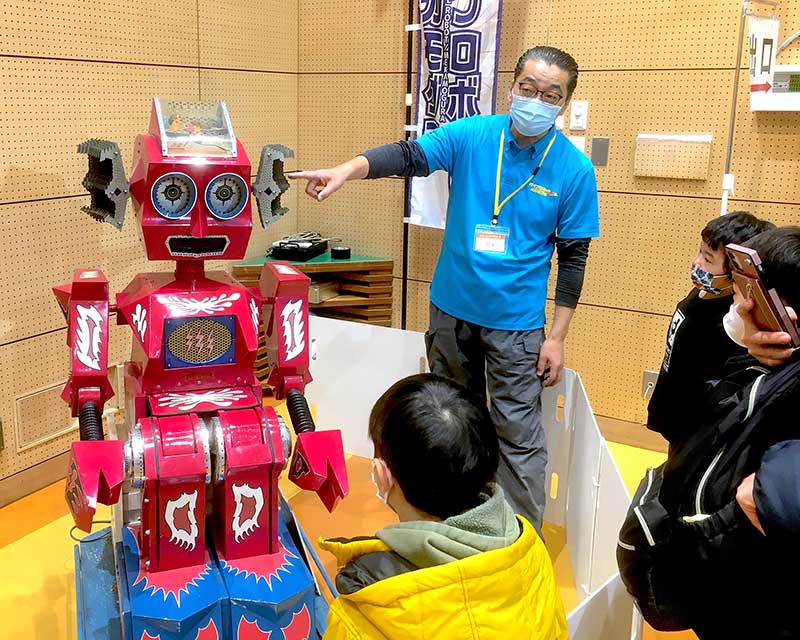

ロボットの可能性や魅力に体験を通して触れるイベント「ロクトロボットパーク」が多摩六都科学館(西東京市芝久保町)で開催されている(1月9日まで)。ロボットバトルやサッカーなどゲーム感覚で操縦したり、普段は座ったまま展示されているロボットが稼働したりするなど、訪れた親子は夢中になってロボットとの時間を過ごしている。(写真は、ロボットの仕組みに子どもたちは興味津々)

12月24日から始まったイベントの司会進行は、ロボットの総合プロデュースを手掛けるMANOI企画(神奈川県厚木市)代表の岡本正行さん。自ら開発した人型ロボMANOIが見せるラジオ体操の動きに合わせて、集まった子どもたちも手足を動かした。ブレイクダンスロボが片手倒立など体操選手顔負けのアクロバティックな技を見せると、「すごーい」の声。さらに9体のアイドルロボが今年大流行したきつねダンスを披露した。すでにCDデビューも果たし、海外からの出演依頼も相次いでいるという。

企画の目玉は、科学館に常設展示されているロボット「ミスタースパーク」(身長180センチ、体重約100キロ)の稼働だ。旧保谷市(現西東京市)で1930年代から80年代にかけて多くのロボットを作り、「昭和のロボット博士」と呼ばれた技術者の相澤次郎さん(1903〜96年)が製作した。

生涯800体以上を作ったとされるが、現存が確認されている大型の“相澤ロボット”11体のうち、一般公開されているのは同科学館の2体のみ。そのうち1962年製作のミスタースパークは塗装や部品が当時のままで残る唯一のロボットで、屈伸したり目や耳を動かしたりするのは、このイベント期間だけになる。

専門の部材がない時代、洗濯機のホースやミシンのペダル、トラックのライト、クリスマスツリーの電飾、仏壇ローソク電気などが再利用されており、当時の創意工夫と職人たちの高度な技術がうかがい知れるという。

お披露目が終わると、子どもらが次々に岡本さんに質問した。「どうしたらロボットを作れるんですか?」「ロボットはずっと座っていて疲れないの?」。大人も動く仕組みを詳しく尋ねるなど興味津々で、前日に続いて参加する親子もいた。

このほか、ロボットを動かしてサッカーやバトルを繰り広げたり透明の配管内から抜け出すタイムを競ったりするロボット操縦体験、リモコンでロボットの動きを作るプログラミング教室(既に申し込みを締め切り)、部品を組み立てる工作教室など、多彩な企画が用意されている。

ロボットイベントを主催・運営する「ロボットゆうえんち」の代表でもある岡本さんによると、各地のロボットに関するイベントは見るだけに終始し、実際に触れて体験できるものはほとんどないという。さらに日本のロボット教育が海外に比べてかなり遅れていると指摘する。

岡本さんは「日本は教育予算が少なく、プログラミングなどのソフトには力を入れても、実際に機械を動かすハード面が弱い。まず、ロボット研究は大学生、しかも男性がするというイメージをどうにか取り払いたい。そのためにも多摩六都科学館の企画は非常に貴重。これからもこうした企画を通して一人でも多くの子どもたちにロボットの魅力を伝えていきたい」と話している。

開館時間9:30~17:00(入館は16:00まで)。月曜、12月28日〜1月3日は休館。

(片岡義博)

【関連情報】

・ロクトロボットパーク(多摩六都科学館)

・ロボットゆうえんち(HP)

- 地域報道サイト「はなこタイムス」が新年開設 北多摩北部のニュースを掲載 コミュニティーFMくるめラ社長が運営 - 2023年12月25日

- 「担任教諭と同級生のいじめで不登校に」 いじめ重大事態の児童側、小平市を提訴 市議会で市長が報告 - 2023年11月28日

- 小平市が第3子以降の給食費を無償化 来年1月~3月分を補正予算案に盛り込む - 2023年11月24日

片岡さん 詳細な記事有難うございます。マノイ=MANOI。「huMANOId」‥“hu”と“d”の間から抜き出した5文字で構成する名前には、人間と機械の間、という意味も含まれる と岡本さん。工業用ロボットに「タロー」「ハナコ」とかの名前を付けるほどロボットに人格を感ずるのが日本みたいです。