困っている家庭に食品を届ける 府中市のフードパントリーを見る

新型コロナウィルス感染の拡大で、子ども食堂も休止せざるを得ないケースが増えている折り、食品支援の仕組みとなる「フードパントリー」の試みにあらためて注目が集まっています。府中市で最近開かれたこの活動を、西東京市の子ども食堂「放課後キッチン・ごろごろ」代表の石田裕子さんがまとめた報告です。(編集部)(写真は、会場となった子ども家庭支援センター「たっち」=府中市)

子ども家庭支援センター「たっち」が拠点に

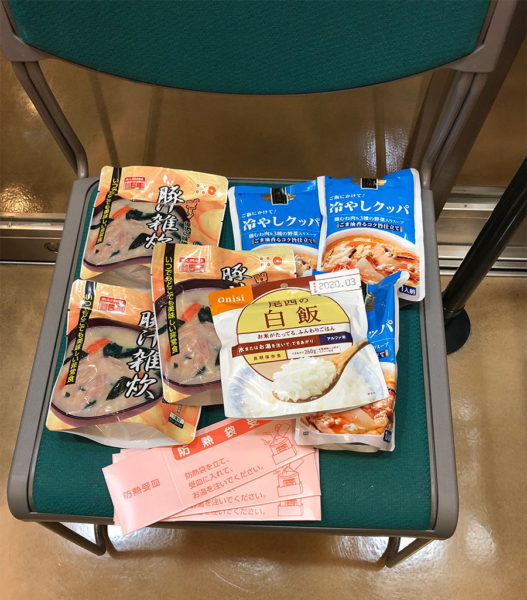

各地の子ども食堂が、新型コロナウィルスの影響で次々と休止になっている。西東京の子ども達のことを心配していた矢先、府中市での取り組みを知った。フードパントリーである。パントリーは食品の貯蔵庫の意味。食品支援が必要な際に、食料を受け取れる仕組みである。今回は府中市の子ども家庭支援センター「たっち」で3月14日と15日に行われた。ひとり親家庭など、給食がなくなって困っている家庭に配布する試みだ。

今回のフードパントリーは、府中市の子ども食堂の一つ「こどもの居場所作り@府中」の代表、南澤かおりさんを中心に行われた。2日間で25組が利用した。当日来られない市民のための「お取り置き」も事前に受け付けていた。残った食品は、市内の子ども食堂から、つながりのある家庭に届けたり子どもの施設に届けたりして、無駄なく配布する。次の日曜日、3月22日(日)午後1時から3時に開催されることが決まった。

オープンの午後1時前に着くと、市内の子ども食堂9カ所のメンバー20人ほどが、エプロン姿で準備に忙しい。みんな、顔半分は隠れているが、マスクの下が笑顔であることは分かる。用意した食材はおよそ100人分。基本の提供品はすでに袋詰めができている。あとはお米かパスタを選び、さらにチョコレートや羊羹などは来た人にその場で選んでもらう。

連携がつくる大きな支援の輪

府中市には現在、子ども食堂が9カ所ある。「小学校区に一つの子ども食堂を作ろう」と提案するのは、東京大学の特任教授であり、NPO法人全国子ども食堂支援センター「むすびえ」の理事長を務め、社会活動家でもある湯浅誠さんだ。小学校と子ども食堂の数が同じになれば充足率は100%である。人口約26万人の府中市には22校の小学校がある。子ども食堂の充足率は40.9%だ。

新型コロナウィルスの影響で小学校が長い期間お休みとなり、給食がない時期が続く。「いてもたってもいられない」と、府中市の子ども食堂のメンバーが立ち上がったのだ。

地元企業モランボンから600食が提供され、調布市の子ども食堂のフードパントリーと300食ずつ分けた。調布市も14日に開催した。調布市と府中市の子ども食堂は、多摩子ども食堂ネットワークのメンバーが多く、一年に数回集い、意見交換する仲間である。

南澤さんは、多摩子ども食堂ネットワークに参加している一般社団法人子ども食堂支援機構代表理事の秋山宏次郎さんにも連絡して、企業の寄付を依頼した。その結果、たくさんの企業から食品が集まった。

有事の際は日頃の関係性が大きく影響する。今まで積み上げて来た多摩子ども食堂ネットワークの連携が、たくさんの善意を結びつけた。

子ども食堂として何かしたい

「平成30年に市民提案型協働事業で、子ども食堂マップを作成した経験も大きかった」と子ども食堂のメンバーは言う。市民と子育て応援課の協働事業のおかげで、市民と行政の距離がより近くなり、フードパントリーの場所「たっち」の利用につながったのだ。

南澤さんは、「子ども食堂が中心となって、何かやりたいと思いました。(フードパントリーを開催して)思っていたよりお困りの方がいるのだと思いました。子ども食堂の普段の利用者とは違う方がいらっしゃいました。子ども食堂同士や行政とのつながりがあったからこそ、実現できました」と語った。

お話を聞いた後、「南澤さんの写真を撮らせて」とお願いした。南澤さんは即「みんなで撮りましょう。みんな集まってください」と、スタッフ全員に声をかけた。この姿勢こそが、みんなの信頼を得て行動し、やりたいことを実現できる資質なのだろうと思った。

西東京市の子ども食堂も、子どものために力を尽くしたい。

(石田裕子)

【関連情報】

・子ども家庭支援センター「たっち」(府中市)

・おすそわけの会の開催です。(こどもの居場所作り@府中)

・放課後キッチン・ごろごろ(西東京市子ども食堂ネットワーク ハピモグ)

- フードパントリー、6月いっぱいで店仕舞い 9ヵ月間のドラマを振り返る - 2021年6月25日

- 「わたしの一冊」第7回 佐々木正美著『はじまりは愛着から』 - 2021年4月8日

- 食品ロスは「もったいない!」 西東京市職員がフードドライブ - 2020年7月30日