北多摩戦後クロニクル 第22回

1962年 保谷の民族学博物館が閉館 日本で初めて民家を野外展示

1962(昭和37)年、保谷町(現西東京市)にあった「民族学博物館」が閉館した。生活の中に息づく民具の紹介と研究を夢見た学者たちが私財を投じて1939(昭和14)年に開館。野外で民家などを展示する日本初の博物館だった。時を経て地元でもほとんど忘れ去られつつあったが、近年、その業績と軌跡を記録し、後世に伝える市民活動が展開している。

■ 民俗学者たちの夢

博物館設立の中心人物は「日本資本主義の父」と呼ばれた実業家、渋沢栄一の孫で、のちに日銀総裁や大蔵大臣を務めた実業家の渋沢敬三(1896〜1963年)だった。渋沢は世界の諸民族の文化・社会を研究する「民族学」に対して庶民の生活文化・歴史を探求する「民俗学」に傾倒し、若き民俗学者を支援することを自らの使命とした。北欧旅行中、広大な敷地に民家や民具、当時の生活を保存・再現しているスウェーデンのスカンセン野外博物館に感銘を受け、同様の博物館を日本にも建設するという夢を抱く。

西欧化と近代化の波により従来の生活様式が失われつつあった1920年代、渋沢は東京・三田の自邸の物置屋根裏に「アチックミューゼアム」(屋根裏博物館の意)を立ち上げ、仲間と共に郷土玩具や民具、漁具、農具の収集と共同調査をしていた。そのメンバーで渋沢と夢を共有したのが、武蔵野鉄道(のちの西武鉄道)重役で保谷の大地主だった高橋文太郎(1903〜1948年)と、早稲田大学建築学科教授で「考古学」に対して「考現学」を提唱した保谷在住の今和次郎(1888〜1973年)だった。

国民の文化的アイデンティティーを形作ろうとする民族学博物館は極めて政治的な存在でもある。渋沢は皇紀二千六百年(1940年)記念事業の一環として国立の「日本民族博物館」設立を政府に提起するが、日中戦争のさなか見送られる。そこで高橋が旧保谷村下保谷の所有地を、渋沢は土地とミューゼアムの収蔵品2万点余りを、渋沢の肝いりで設立した日本民族学会に寄贈。さらに民家研究者の今和次郎が博物館の全体構想図を描き、民家移築に尽力した。

■ 失われた痕跡

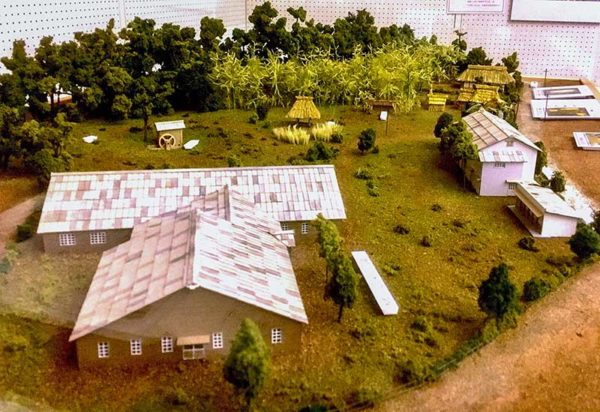

1939年、西武池袋線保谷駅の南東約500メートルの現西東京市東町1丁目に「日本民族学会付属民族学博物館」は開館した。8千坪の敷地に付属研究所と木造平屋建ての展示・収蔵棟(360坪)を設け、日本をはじめ当時統治下にあった朝鮮、台湾、中国、千島、樺太、南洋諸島、東南アジア諸国の民具などを収めた。野外には高橋が所有する武蔵野の古民家、今が設計した絵馬堂を展示し、のちにアイヌの住居群を新築、鹿児島県・奄美大島の高倉を移築した。

ところが開館翌年、高橋が突然研究所員を辞め、寄付した土地の一部を引き揚げてしまう。理由は日本民族学会後身の財団法人民族学協会の翼賛体制のため、国立博物館構想の頓挫のため、研究所内の派閥抗争のため、家庭の事情のため――など諸説あるが、確かなことはわかっていない。

敷地がほぼ半減した博物館は戦中、小学校の疎開先になるなどしたが、一般市民にも公開された。しかし戦後、公職追放と財閥解体によって渋沢による資金的援助は難しくなる。もともと展示・収蔵棟や研究所棟は鉄道会社の仮事務所などを譲り受けた木造バラックで、老朽化と資金不足によって博物館は1962年に閉館を余儀なくされた。そして翌年、渋沢も他界した。

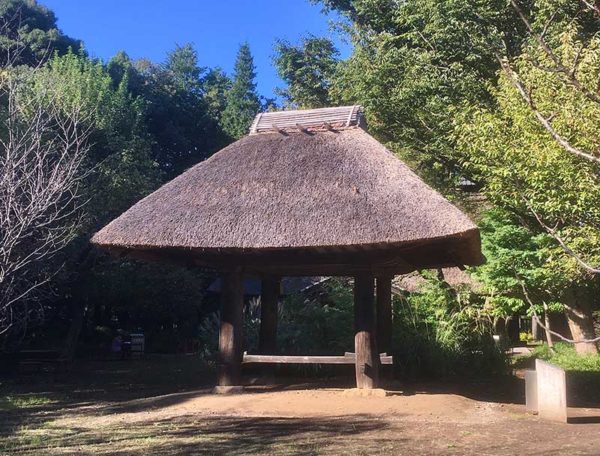

民具などの資料は国に寄贈され、文部省史料館(現国文学研究資料館)を経て大阪府吹田市に創設された国立民族学博物館に引き継がれた。野外展示物は処分されたが、唯一、奄美の高倉だけは小金井公園にある現在の江戸東京たてもの園に移築された。

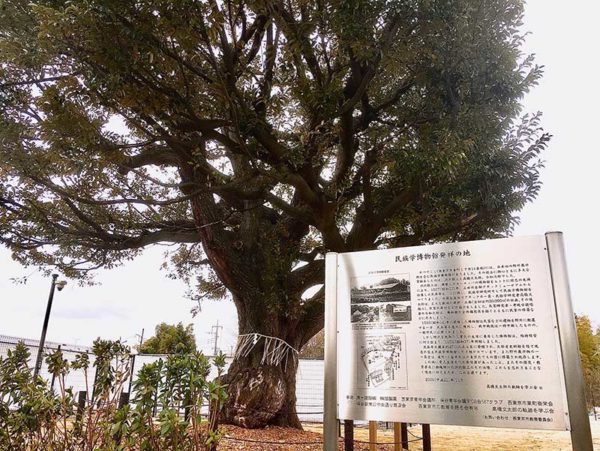

1999年、民族学協会後身の民族学振興会は解散し、敷地の一画に残っていた事務所も取り壊されて、民族学博物館の痕跡は保谷から失われた。2022年12月、博物館があった旧清水建設社宅跡地の一部に「保谷スダジイ広場」が設けられ、博物館開館当時からあったスダジイの大樹前に「民族学博物館発祥の地」と題された銘板が移設された。

■ 高橋文太郎の功績を継承

45歳の若さで病没した高橋文太郎は活動期間が戦前戦中の15年と短かったため、学界ばかりか地元でもほとんど忘れられた存在だった。高橋の『武蔵保谷村郷土資料』は当時の武蔵野の農村生活を詳細に伝え、『秋田マタギ資料』は山人の暮らしを考察した先進的研究だった。

屈指の資産家だった高橋家は保谷駅前商店街の整備、文化施設の誘致など地域の発展に大きく貢献した。しかし武蔵野鉄道の負債や相続税で資産の大半を失い、贅を尽くした邸宅は西武鉄道の手に渡り、宴会場を伴う北京料理「保谷武蔵野」に変わった。それも2002年に廃業、建物も取り壊された。

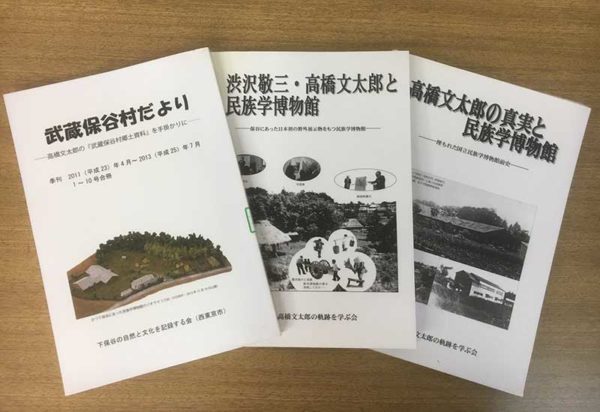

失われてゆく貴重な地域史に危機感を覚えた市民有志が2007年、「高橋文太郎の軌跡を学ぶ会」を立ち上げ、資料集めと関係者の聞き取りに奔走した。博物館開館70周年に当たる2009年には跡地に前述の銘板を設置するとともに講演会、写真展、民具展示会を開き、高橋の業績と博物館の軌跡をまとめた2冊の研究書を刊行。同会を引き継いだ「下保谷の自然と文化を記録する会」は地域の自然や文化、歴史を調べた冊子を相次ぎ発行している。

民族学協会の本部があった保谷はかつて多くの研究者が訪れ、「民族学の聖地」と呼ばれた。民俗学者の宮本常一(1907〜1981年)は大戦末期、民族学博物館の収蔵品を空襲から守るため泊りがけで民具整理に尽くした。宮本が教授に就任した武蔵野美術大学(小平市)の民俗資料室には宮本の指導で全国から集めた民具約9万点が収蔵されている。

小金井市の江戸東京たてもの園は野外博物館として江戸から明治、大正時代の建物を移築・保存し、小平ふるさと村では江戸時代からの地元の古民家などを見学できる。渋沢ら民俗学者の夢はこの地にかたちを変えて受け継がれている。

(片岡義博)

【主な参考資料】

・西東京市・高橋文太郎の軌跡を学ぶ会『高橋文太郎の真実と民族学博物館』

・西東京市・高橋文太郎の軌跡を学ぶ会『渋沢敬三・高橋文太郎と民族学博物館』

・『保谷市史 通史編3 近現代』

・西東京市教育委員会「民族学博物館」

・丸山泰明著『渋沢敬三と今和次郎』(青弓社)

- 地域報道サイト「はなこタイムス」が新年開設 北多摩北部のニュースを掲載 コミュニティーFMくるめラ社長が運営 - 2023年12月25日

- 「担任教諭と同級生のいじめで不登校に」 いじめ重大事態の児童側、小平市を提訴 市議会で市長が報告 - 2023年11月28日

- 小平市が第3子以降の給食費を無償化 来年1月~3月分を補正予算案に盛り込む - 2023年11月24日