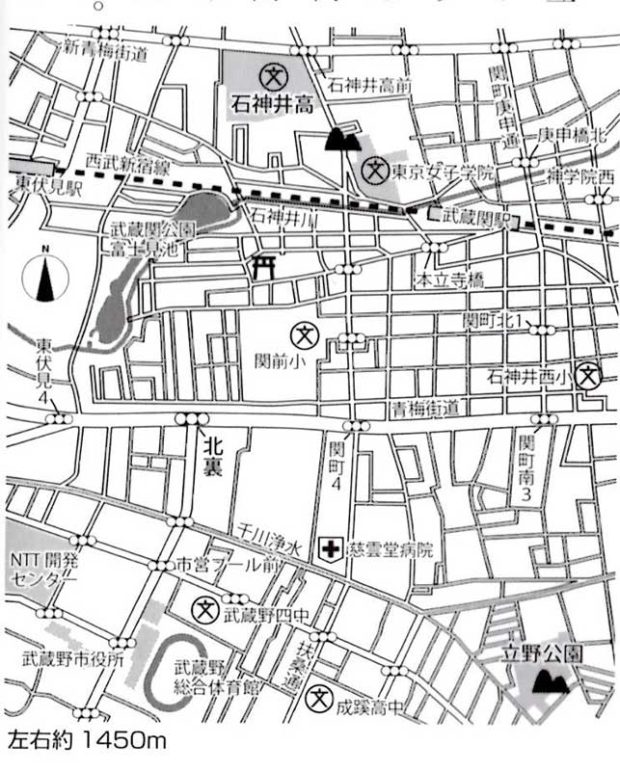

書物でめぐる武蔵野 第19回 武蔵関と桐野夏生の土地勘

さる4月下旬、テレビ東京の「出没!アド街ック天国」で「武蔵関」が取り上げられた。この街が特集されるのは「おそらくテレビ初」というのが、〝つかみ〟の文言のようになっていた。それくらいマイナーというか、地味な街ということなのだろう。(写真は、桐野夏生『OUT』に登場すると思しき小金井公園)

たしかに「武蔵小山」のでかい商店街、ハイテク企業とタワーマンションの「武蔵小杉」は、いろいろなところで目にする。「武蔵藤沢」は西武池袋線の奧のほうにあるが、アウトレットパークで有名。それらに比べる「武蔵関」は地味かもしれない。

それを否定するつもりはないが、テレビとは違った角度からこの街をのぞいてみたい。

その前にちょっと寄り道する。

「中央線小説」別件

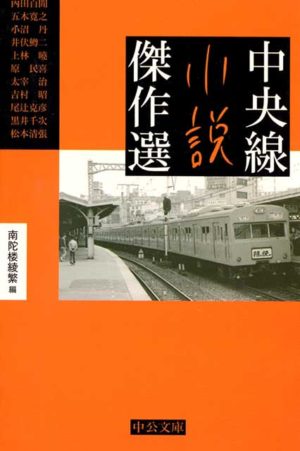

『中央線小説傑作選』

最近、『中央線小説傑作選』(南陀楼綾繁 編、中公文庫、2022年3月)という本が出て、紹介記事を何本か見た。これはタイトルどおり、中央線沿線の街に関わる小説のアンソロジーで、文庫オリジナル、つまり最近になって編まれたということだ。「中央線小説」というコンセプトで〝お客さん〟を呼べるという判断なのだろう。同好の士を見つけたようで、ニヤリとしてしまった。

中央線と同じように、西武新宿線の武蔵関にもここを舞台にした小説があるぜ、というのが、今回の趣旨なのだが、その前にこの「中央線小説」ついてふれたい。

この文庫を購入しようと思ったのは、黒井千次の「たまらん坂」が収録されているからだ……ちょっと前まで、紙の本が品切れていたのだが、あれ、いまは発売中……、状況が変わった。でも、名前だけ知っていた作品を読めたのだから、よしとしよう。これは、国立にある坂の名前の由来をめぐって、登場人物があれこれ思いをめぐらす短編。作品中には忌野清志郎のRCサクセション「多摩蘭(たまらん)坂」が登場する。

ということで、キヨシローのファンは、この実在する坂を「聖地」のように考え、彼の命日の5月2日には、「たまらん坂」の標柱横にはお供え物が置かれるようだ。昨年は生誕70年、13回忌だったそうで、その様子を東京新聞が報道していた(2021年5月20日付)。

「中央線小説」の編者は「解説」で、「自分ならどんな作家と作品を選ぶだろうと想像しながら、読んでもらえたら」と書いているので、早速実行する。

「国立」という名にも由来がある。それは「国分寺と立川」から頭の1字をとったというもので、このエピソードが語られるのは辻井喬『父の肖像』だ。西武鉄道とこの街の因縁は深い(連載13参照)。

そして、国立や一橋大学あたり、国分寺が舞台というと、その作品が映画化され(最新作は『草の響き』)、ガイドブック(成田清文『佐藤泰志をさがして』)、評伝(中澤雄大『狂伝 佐藤泰志-無垢と修羅』)も出て、再評価の機運が著しい佐藤泰志の名前をあえて挙げておきたい。映画では函館に翻案されるが、小説『君の鳥は歌える』の舞台は国分寺だ。また、『黄金の服』には、夏休みの一橋大とおぼしきプールが出てきて、主人公たちは閑散としたこのプールで日課のように泳ぐ。佐藤の作品はなぜか夏が多いのだが、意味があるのかないのかわからないようなこういうシーンは、間違いなく70年代後半のある空気を感じさせてくれる。だから作品には不可欠だ。

桐野夏生の土地勘

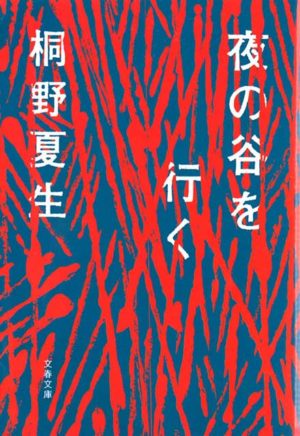

『夜の谷を行く』

西武新宿線に戻ろう。あまり有名ではないといわれる「武蔵関」だが、この街を舞台にした小説はある。書いたのは桐野夏生。ミステリー界の大物である。作品は『夜の谷を行く』(2014~16年、現在文春文庫)。主人公は、かつて連合赤軍事件に関わり、服役した経験がある女性。彼女がひっそりと一人で暮らしている街が、武蔵関となっている。

かつての同志でもある「夫」と40年ぶりに会うことになり、新宿にでかけると、東日本大震災が発生する。その直後の二人の会話――

《「啓子(注:主人公)の家はどこなの。今、駅で聞いてきたけど、どの線も皆止まってるってよ」

「あたしの家は、西武新宿線の武蔵関だけど」

やむを得ず、正直に答えた(注:主人公は元夫に心をゆるしているわけではない)。

「武蔵関か。区の外れだっけ。ここから歩いて、どのくらいかかるかな」

新宿からなら、十五キロはあるだろうか。青梅街道を延々と歩けば着くだろうけれど、歩いたことなどないから、いったい何時間かかるか見当も付かない。》(文庫、p102)

武蔵関はこのように登場する。主人公は過去を隠し、人目を忍ぶように生きている。スポーツジムと図書館に通うことがわずかな楽しみ。そうした地味な暮らしの場所に、「区の外れ」で、特徴的なランドマークがあるわけでもないこの街は似つかわしい、ということなのだろうか。街は詳述されず、彼女がここに住む理由が説明されているわけではない。であるならば、「M」というイニシャルでもよさそうなものだが、はっきりと「武蔵関」とされている。

桐野は、このあたりに土地勘があるような気がする。

彼女に『魂萌え!』(2004年、新潮文庫、上 下)という作品がある。主人公は突然夫に先立たれてしまった59歳。この作品は、桐野のいうところの「白い作品」に属していて、死体を切り刻むとか、誘拐だとかというような救いようのない話で構成されていない (ちなみに桐野は後者を「黒い作品」と呼ぶそうだ)。

(ネタばれご免)その主人公が急死した夫の〝謎〟を追うため、夫が生前参加していた「蕎麦打ち教室のメンバー」と待ち合わせる場所が、西武池袋線の大泉学園駅の改札口。夫の「愛人」の蕎麦屋は大泉駅から歩いて行けるところにあった……。

武蔵関と大泉学園は近い。西武バスで武蔵関からそのまま北上すると大泉に至る。さらに主人公の自宅は「西東京市」であることを述べるシーンがある。これは西武柳沢から東伏見あたりだろうと想像できる。……というように、この2つの作品の舞台は隣接している。

だからどうした、という声が聞こえてきそうだが、「桐野が登場させる街(土地)」は気になる。武蔵野地区の土地勘は桐野が吉祥寺にある成蹊大卒だから、という面白みのない解釈はおくとしよう。実際の事件を題材やモチーフに組み込みながら、フィクションと現実が入り混じる桐野の多くの作品では、土地のリアリティが、作品が描く事件や人間関係のリアリティと結びついているように感じられる。

『OUT』も「武蔵野小説」である

『OUT』講談社文庫(上下)

彼女の代表作といっていい『OUT』(97年、講談社文庫)の舞台は、「アド街」では「武蔵」がつくのに名前があがらなかった「武蔵村山」市だ。巨大な自動車工場近くの弁当工場が主人公たちの職場である。郊外とはいっても、のどかな田園風景とは無縁、およそ「武蔵(野)」らしくないがゆえに、もっとも日本の現在の郊外らしいともいえる風景が思い浮かびそうな土地だ(この広大な自動車工場は日産のもので、カルロス・ゴーンの改革でこの地から撤退したことを考えると、よけい「らしさ」を感じる)。

また、主役の女性は「田無市にあったT信用金庫の職員だった」とあるし(文庫上、p299)、小平霊園や小平の団地も出てくる。

そして、バラバラになった死体の一部が発見されるのが「K公園」だ。この公園はその後のスートリー展開で重要な役割を果たすことになる。「K公園」は小金井公園だと、地元の人間は想像するが、事件が事件だけに「K」としたのだろうか。

実際にバラバラ死体が発見されるという事件が起こったのは、井の頭公園だった(94年)ということもあるかもしれない。筆者は『OUT』を読んだ後、小金井公園でそういう事件があったと思いこんでいたが、さきの『中央線傑作小説』所収の吉村昭「眼」を読み、井の頭公園だったことに気づいた。

ことほどさように、フィクションと現実を自在にあやつる桐野が、『夜の谷を行く』で武蔵関を登場させた意味は何か? この作品の主人公は架空の人物である(モデル的な存在はいると思われるが)。1971~72年の連合赤軍事件から時を経て2011年まで、事件を避けるように生きてきた女性は、いかにもこういう地味な街に住んでいそう、ということだろうか。

「武蔵関」異聞

じつをいうと、もう30年も前になるが、筆者は「武蔵関」に1年ほど住んだことがある。こぢんまりとした静かな住宅街という印象があった。きっと駅近くにドデカいビルなどがなかったからだろう。

急行は停まらない駅の南口を右に出ると小さな商店街があり、そこを抜けると脇を石神井川が流れる桜並木道に出る。ここは〝撮り鉄〟のポイントで、「西武新宿線と桜」というショットがよく撮られている。この道をそのまま行くとちょっとした大きさの富士見池を有する武蔵関公園がある。ここも井の頭公園と同じように東京の水脈を形成している(連載8参照)。

今度は逆に下流に向かって説明すると、富士見池から水を集めた石神井川は、駅の横を通り、新青梅街道が走る北側の台地と、青梅街道が走る南側の台地をえぐるように流れている。

川の両端には、「都区内最高地点」がある。それは「石神井高校」(北側)と「北浦」(南側)なのだが、これはあまりにマニアックな話題かもしれない(川副秀樹『東京「消えた山」発掘散歩』p76による。2012年)。

つまり武蔵関は「谷底」にある。…ん、『夜の谷を行く』は、だから武蔵関なのか?

3・11以降

2022年は、連合赤軍事件から50年に当たる。72年に起きたこの事件は戦後社会の結節点にあるといわれている。ひとつは、同志のリンチ殺害が発覚したこともあり、これ以降左翼運動が急速に下火になっていったこと。一方、日本の高度経済成長は翌年のオイルショックでつまずくが、大きい流れでみれば、この時は消費資本主義への転換点にあたっていたこと。連合赤軍内部での女性同士の対立は、新たな消費社会の胎動が左翼の内部にもあらわれていたことを指摘する評論もあった(大塚英志『「彼女たち」の連合赤軍』、1996年)。

『例外状態の道化師 ポスト3・11文化論』

それから50年。日本社会は2つのオイルショックを乗り越えて、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」、「一億総中流」といわれた時代もあった。が、バブル崩壊後の「失われた30年」、とりわけ2011年の3月11日の東日本大震災以降顕著になったのは、その「中流」の没落だ。そう指摘するのは笠井潔である。笠井はこの流れで『夜の谷を行く』を取り上げる(『例外状態の道化師 ポスト3・11文化論』2020年)。

「3・11」という結節点で、『夜の谷…』の主人公も、事件の「その後」と関わらざるを得なくなる。笠井は「連合赤軍事件は、二一世紀の現在もなお不気味な音で時を刻み続ける『時限爆弾』にほかならない」(p186)と述べている。

時代の節目と節目が反応し、否が応でも個人はそこに巻き込まれる。『夜の谷…』の主人公に「OUT(出口)」はあるのか。

3・11からほぼ10年して発生したパンデミックと戦争。時代はまた大きな結節点を迎えているようにみえる。

*連載のバックナンバーはこちら⇒

- 書物でめぐる武蔵野 第36回(最終回)

西武池袋線で悪かったな 武蔵野「散歩」主義の試み - 2023年12月28日 - 北多摩戦後クロニクル 第48回

2021年 東久留米駅西口に「ブラック・ジャック」像設置 マンガやアニメでまちおこし - 2023年12月5日 - 書物でめぐる武蔵野 第35回

東久留米の水辺に古代人 身近に潜む意外な「物語」 - 2023年11月23日